親子間の共依存と親の支配:健全な関係を阻害する毒親の影響

【この記事を読んでわかること】

・健全な家族関係には「個の尊重」と明確な境界線が不可欠である

・「あなたのため」という名目での支配や親の嫉妬が子どもの自立を妨げる

・親自身も同じように育てられた「いい子」という世代間連鎖の問題がある

・無関心・放任も過干渉と同様に子どもの自己肯定感を損なう深刻な問題である

・毒親の支配からの脱却プロセスは「気づかない→気づいて苦しむ→気にならない」の3段階である

・不健全な親子関係は大人になってからの共依存関係や対人関係にも影響を及ぼす

親子関係は人間形成の土台となる最も重要な関係の一つです。しかし、時としてこの関係が歪んでしまうことで、子どもの心に深い傷を残し、その後の人生にも大きな影響を与えてしまいます。「毒親」という言葉が示す支配的な親子関係の問題は、表面化しにくく、当事者自身も気づきにくいものです。特に共依存という状態は、親子間で境界線が曖昧になり、互いに不健全な形で依存し合う関係を生み出します。この記事では、健全な親子関係とは何かを考え、共依存を含む不健全な関係がもたらす影響と、そこからの回復の道筋について探っていきたいと思います。

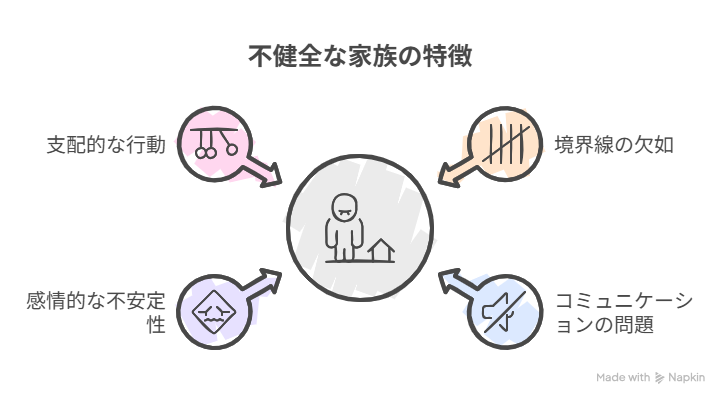

不健全な家族には境界線がない

健全な家族を形成するにあたって重要な要素の一つに、家族一人一人の「個の尊重」があります。

共依存が生み出される家族は、家族内の一人一人の個が尊重されていないことが非常に多いです。

一つの特徴ですね。

そのような家庭では、子どもの頃自分で決断しようとしても、いちいち親から「ああした方がいい」「こうした方がいい」と言われ続けているので自分一人で決断することが怖くなります。

親が子どもを一人の人間として見ることができず、コントロールする相手(所有物)としか見ることができない場合に起こりうる関係です。

アルコール問題や他の物質依存等がない普通の家庭の場合には、問題が隠れているために非常に見つかりにくく、自覚しにくいことがあります。

そこで生み出されるのがいわゆるよく言われる「いい子」です。

家庭の中に問題があることが目に見えにくくわかりにくいので、本当は家庭に問題があるのに気付かずに過ごしてしまうのです。

なぜそのような親子関係になってしまうのかというと、親自身もそのように育てられてきたからです。

親自身も「いい子」だったわけです。

親の子どもへの嫉妬

親自身が「いい子」であったために、子どもには自分のようにはならないで欲しい。

一方で、自己肯定感が低いので常に自分を必要として欲しい。

自分を必要としてくれることで自分の存在意義を見出す、それが共依存でしたね。

そんな気持ちから「過保護」「過干渉」行動が生まれます。

※ある程度子どもが成長してきたら独立心や探求心を尊重しないと、「こんなに保護されているということは自分はダメな人間なんだ」と思ってしまい、何事にも挑戦できず不安の強い人になってしまうことがあります。

しかしその一方で、あまりにも子どもが恵まれすぎても困るのです。

楽しく遊んでいると邪魔された経験ありませんか?

勉強していると邪魔された経験ありませんか?

どんな時に邪魔をされたかは違っても共通していることは同じです。

あなたの親はあなたに嫉妬していたのです。

あなたの親もまた感情を出すことができなかったのです。

満たされなかったから、あなたが満たされている瞬間を見ると悔しいのです。

自分ができなかったことを簡単にやれている子どもを見て悔しいのです。

親が不自由ですと子どもにも不自由を求めます。

こうしていわゆる「毒親」が生まれるわけです。

楽しく過ごしている時に邪魔をされると、親の前で楽しく過ごすことをやめようという気になりますよね?

そうしないと不機嫌になりますから。

そうやって親の顔色ばかり窺って生活することになります。

親にとって、どこかで自分が口を挟む余地を作っておきたいのです。

子ども時代に嫉妬されていると感じたことがあるなら、それはれっきとした心の傷です。

親が子どもに嫉妬することは一種のDVです。

また、こういう親に限って、必要としている時にそばで見守ってくれません。

それは当然で、いつも親は自分のために行動しているのであって、子どものことを本当に考えているわけではないので、子どもが必要としていることがわからないからです。

頼りになったことがないため、大事な時に他人に頼れず一人で抱え込んでしまう性格の原因にもつながります。

言葉による支配(毒親の支配言葉集)

決して毒親への批判というわけではありませんが、子どもにとって親というのは神様的存在で、経済的にも精神的にも依存せざるを得ない立場ですから、不用意な言動行動に注意して欲しいな、と感じています。

素直な子ども程身体に染み付き、大人になって親元から離れても振り払うことができにくくなります。

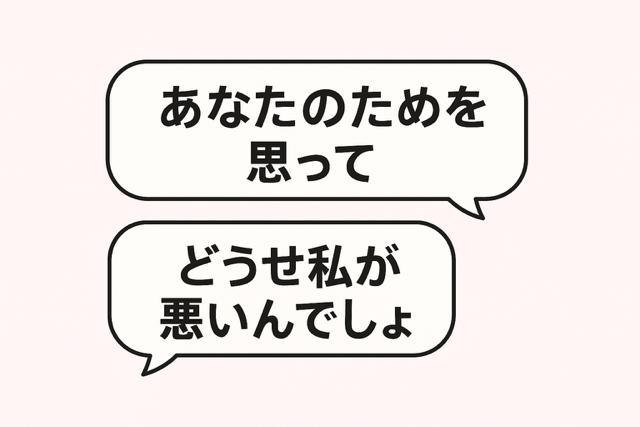

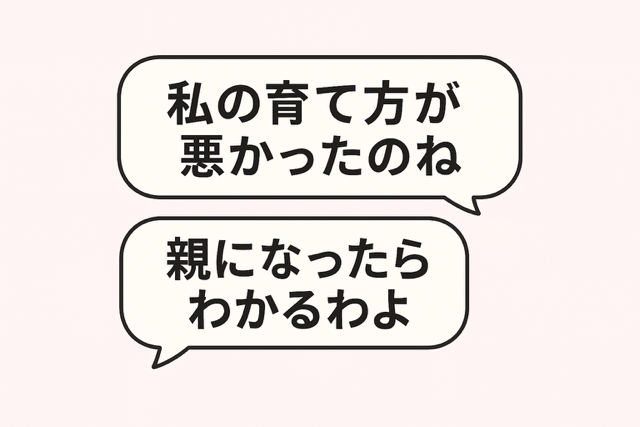

子どもを縛る言葉はいくつかありますが、その中でも「あなたのために」「良かれと思って」という言葉が強力です。

いわゆるわかりにくいモラハラ(受動的攻撃)です。

この言葉に大人になっても悩まされている方は非常に多いです。

実際は「自分のために」なのですが、本人は気付いていません。

一見子どものためを思っての発言に聞こえますが、自分の思い通りに動かすための支配言葉です。

言葉自体に暴言性がないので、子どもに罪悪感を植えつけやすいのです。

いわゆる見えにくい虐待(DV・モラハラ)ですね。

意識的に言う親もいれば無意識で言ってしまう親もいます。

子どもを縛る言葉になり得るということを理解できない親の場合は、天然で発言してしまう(ASDの可能性も)こともあります。

それだけに子どもが抱く罪悪感はより強いものになります。

そのため、過去を振り返る際には、ただ漫然と思い出すのではなく、親の言動の真の(裏の)意味を探りながら振り返る必要があります。

<関連ページ>

・なぜモラハラから抜け出せないのか?

・モラハラの後遺症からの克服

・「投影」の理解が、あなたの自己嫌悪から解放する

・毒親チェックリスト

| 毒親の支配言葉集 | |

|

支配言葉は挙げたらキリがありません。 明らかなモラハラにも感謝の気持ちすら感じてしまうようになることもあります。 |

|

素直な子ども程真に受けてしまいがちです。

そしてこのどうにもできないことを言われた時の、気持ちをどこにぶつけて良いかわからないモヤモヤ感が、大人になって尾を引くのです。

怒りは必ず別の形で表れます。

自分を守るためにも親御さんは自分の発言に注意してみてくださいね。

※今後も支配言葉については特に追記修正していきたいと思っています。

以上、支配言葉を記載しましたが、次に、毒親の支配からの脱却のプロセスを3段階にまとめたいと思います↓

毒親の支配からの脱却の3段階

①(毒的な言動行動であることを)わからなくて気にならない(でもどこか苦しい)

↓

②わかってイライラする、わかって苦しい

↓

③わかった上で気にならない(「ダメだこりゃ」という諦めによって気にならない)

となります。

多くの方は、ご相談初期の頃は①と②の間にいます。

カウンセリングを続けるにつれ、やがて②と③の間になっていきます。

私個人的には完全に③になる必要はないと思っています。

①に位置する方は支配されていることにも気がついていない状態で、非常にまずいです。

同じようにパートナーに毒的な言動行動をされても気付きません。

気づいた時には支配されて身動きがとれなくなっていた、という状態に陥ります。

結果的に②に移行するわけですが、いろいろわかっていないままの移行のため、この移行の仕方は望ましくありません。

このように、結果的に自動的に知らない間に②に移行した方からのご相談が多いわけですが、カウンセリングを続けていくと、皆さん②から③に移行できていますのでご安心ください。

通常は、反抗期の時期に②に移行します。

というよりは、②の状態が反抗期、と言って良いでしょう。

こちらは健全な移行であり、いろいろとわかった上での移行のため、その後にモラハラで悩まされることは少ないです。

子どもに無関心な親、極端な放任主義な親

これまでは過保護・過干渉な親を記載してきましたが、一方で子どもに無関心で放ったらかしの親も存在します。

このような環境の下で生活していると、

「自分はこの家に居て良いのだろうか」

「自分は何のために生まれたのだろうか」

「自分は大事にされるに値しない存在なんだ」

と感じ、自分はここに存在して良いのだという当たり前の感覚が育たず、自己肯定感が身につきません。

よって、自分軸や基本的安心感(安全基地)が構築できないまま大人になってしまいます。

特に男の子(兄や弟)のいる女の子は放っておかれやすいです。

女の子の方が心身ともに成長が早く、コミュニケーションの面でも親と同等あるいはそれ以上に成長します。

そのために親は成長の遅い男の子の方に目がいくようになります。

しかし、女の子は成長が早いからといって、その分甘えたい気持ちが減るわけではないのです。

「安心して放っておかれているんだな」と思える女の子はまれです。

親に甘える必要のある期間は男の子と大差ないのです。

そこに気をつけていただきたいと思います。

| 子どもをカウンセラー化させてしまう親たち | |

| また、コミュニケーション能力があるからと愚痴を聞かせてカウンセラーの役目を背負わされてしまうのも、女の子が圧倒的に多いです(特に同性で言いやすいからか、母親が娘をカウンセラー化させるケースが多いです)。 女の子でも男の子でも子どもをカウンセラー役にしてはいけません。 親が境界線を飛び越えて土足で子どもの領域に踏み込むわけですが、子どもをゴミ箱にして愚痴というゴミを投げ入れているのと一緒です。 普段は子どもに無関心で放っておくくせに、自分が苦しい時には子どもに近づいて自分の気持ちをぶつける。 こうなると、子どもは人との適切な距離感がわからなくなります。 さらに、自分は親のことも助けてあげないといけないんだと思い、子どもでいられなくなり、自己否定感を強めます。 どこまでが自分の問題でどこからが相手の問題かという区別がつきにくくなります。 自分の領域に土足で入り込んで来るような人に対して違和感を感じることができず、普通と感じて過度に受け入れてしまう原因にもなります。 カウンセラーの役割、と言っても当然プロではないので相手の感情や問題に飲み込まれてしまいます。 パートナーや友達等に相談を受けた際にも、必要以上に踏み込んでしまい、共依存関係に陥りやすくなります。 そういう素地を作ったのは紛れもなく子どもにカウンセラーの役割をさせた親です。 自分と他人の区別がつかないままカウンセラーの役割をさせてしまうのは一種の虐待(DV・モラハラ)と言えるでしょう。 |

|

こうして自分軸や基本的安心感が構築できないまま大人になってしまうと、寂しさ、満たされなさ、空虚感を埋めるために愛情を外に求めてしまいます。

他人に父親や母親の役割を求めてしまいます。

適切な「人との距離感」を教わらずに育ったため、他人や物に過度に依存してしまいます。

結果、自分を大事にしてくれない人に執着し共依存関係に陥りやすくなってしまったり、恋愛依存・買い物依存・SNS依存・占い依存等に陥りやすくなります。

自分軸がないということは、それは広い海で溺れているようなものです。

そんな時に人は溺れないように何かをつかもうとするのではないでしょうか?

その何かがどんなものかをちゃんと見極める余裕なんてないですよね。

親が無関心で放っておかれた人というのはこのような状態なのです。

自分を大事にしてくれない人にしがみついてしまうのは、自分軸のない人にとって、何もないよりもマシなのです。

危険ですね。

こうして「人との適切な距離感」がわからないまま愛情を他人に求めると、寂しさ、満たされなさ、空虚感を利用される危険性が高まります。

その他、自分の存在確認のための自傷行為も増えてしまいます。

| 親への依存を果たせず、安全基地を経験できずに育ってきた方は、他人に求める前に「共依存克服プログラム」受けていただければと思います。 |

| この記事を書いた人 | |

| 共依存・夫婦問題カウンセラー大村祐輔 9年間で約800人、60分×約13,000回のカウンセリング実績から得た知識や経験を還元できるよう日々尽力しています。 大村の理念は「夫婦問題を解決して終わりじゃない」「離婚して終わりじゃない」「根本からの自己改革」です。 共依存で悩むあなたに「とことん付き合う」の精神で活動しています。 日本学術会議協力学術研究団体 メンタルケア学術学会認定 メンタルケア心理士 資格番号E1607030023 一般社団法人 ハッピーライフカウンセリング協会認定 離婚カウンセラー 会員番号200017 →詳しいプロフィールはこちら | |