愛情表現の3段階と5つの愛の言語で夫婦の絆を深めよう

目次

はじめに:結婚後の愛情表現はなぜ重要なのか

「結婚したら愛情表現なんて必要ない」

「夫婦なんだから言わなくてもわかるでしょ」

「仕事や家事が愛情表現だよ」

そんな風に考えている方は多いのではないでしょうか。

しかし、結婚生活が長くなるほど、実は愛情表現の重要性は増していきます。

多くの夫婦が、「愛情はあるけれど、うまく伝えられない(特に夫)」「パートナーに愛されている実感がない(特に妻)」といった悩みを抱えています。

この記事では、愛情表現の3つの段階と5つの愛の言語について詳しく解説し、あなたの結婚生活をより充実したものにするためのヒントをお伝えします。

愛情表現の3段階とは

愛情表現は、大きく以下の3つの段階に分けることができます。

第1段階:愛情を思っているだけで示さない(内面的愛情)

この段階は、心の中でパートナー(夫や妻)を思う気持ちはあるものの、それを外に表現していない状態です。

「夫婦なんだから愛情を表現しなくても伝わっているはず」

「仕事や家事をしているのが愛情の証」

と考える人が非常に多いのが現実です。

<この段階の特徴>

・パートナーのことを大切に思っている

・家族のために一生懸命働いている

・しかし、その気持ちを言葉や行動で直接表現しない

・「やることをやっているから愛情は伝わっているはず」と思っている

→すべてにおいて内に秘めているだけです。

<この段階に留まってしまう理由>

・「夫婦になったら愛情表現は不要」という思い込み

・「家事・育児・仕事が愛情表現」という誤解

・日本特有の「察してもらう文化」への依存

・長年の結婚生活での慣れと油断

・「今さら恥ずかしい」という照れ

<なぜこの段階は問題なのか>

仕事や家事は確かに愛情の一つの形ですが、それだけではパートナーは愛されている実感を得られません。

特に女性は言葉や態度での愛情表現を求める傾向が強く、男性の「やることをやっている」だけでは心が満たされないことが多いのです。

・パートナーが愛されている実感を得られない

・パートナーの愛情も冷めてしまう

・子どもにも愛情表現の大切さを教えられない

・熟年離婚のリスクが高まる

のような問題が起こるでしょう。

|

ASDの受動型の方は、主にこの第1段階から次の第2段階に当てはまることが多いと考えられます。 |

<関連ページ>

・ご相談事例① ASD受動型の夫とカサンドラ症候群の妻

・アスペルガー症候群の言動や行動の特性(具体例一覧)

第2段階:言われて愛情を示す(受動的愛情表現)

この段階では、パートナー(夫や妻)から何かしらの要求や働きかけがあった時に、愛情を表現する状態です。

多くの夫婦がこの段階で「これで十分」と満足してしまいがちですが、実はパートナーが寂しい思いをしているケースが非常に多いのです。

<この段階の特徴>

・パートナーに「ありがとう」と言われた時だけ返事をする

・誕生日や結婚記念日等に「こうして欲しい」と言われた通りのことだけをする

・パートナーに「慰めて」と言われて慰める

・頼まれて初めて行動する

→すべてにおいて自発性や能動性がないです。

<なぜこの段階で満足してしまうのか>

・「求められた時に応じているから十分」という安心感

・「これで愛情は伝わっているはず」という誤解

・自発的な表現への恥ずかしさや面倒さ

・「受け身でいる方が楽」という心理

・「夫婦なんだから特別なことは不要」という考え

<パートナーが感じる寂しさの実態>

・「私から言わないと愛情を示してくれない」

・「本当に愛されているのかわからない」

・「いつも私が先に行動しなければならない疲れ」

・「自発的に愛してくれていると感じられない」

・「夫婦として愛し合っているというより、同居人のよう」

・「子どもが見ている前でも愛情表現がない」

<この段階の危険性>

一見すると問題がないように見えますが、実際には夫婦関係の不均衡が生じています。

いつも一方が先に行動を起こさなければならないため、そのパートナーは疲れてしまい、最終的に「もう疲れた」と愛情が冷めてしまうリスクが高いです。

熟年離婚の原因にもなるでしょう。

第3段階:能動的に愛情を示す(積極的愛情表現)

この段階は、自分から積極的に愛情を表現し、パートナー(夫や妻)に気持ちを伝える最も成熟した夫婦の愛情表現の形です。

健全で長続きする夫婦関係を築くためには、この段階に到達することが必要不可欠です。

<なぜ第3段階が夫婦にとって必要なのか>

①パートナーの心の安定のため

パートナーは「愛されている」という確信を持てるため、不安や寂しさから解放されます。

また、夫婦関係に対する信頼が深まり、日々の生活に幸福感が生まれます。

②夫婦関係の健全性のため

お互いが対等な立場で愛情を交換できるため、一方的な負担がなくなります。

バランスの取れた夫婦関係を維持でき、お互いを尊重し合える関係になります。

③家族全体への影響

子どもが両親の愛情を感じられ、家庭の雰囲気が明るくなります。

子どもの情緒が安定し、愛情表現の大切さを子どもに教えることができるということに繋がります。

④結婚生活の継続性のため

マンネリ化を防ぎ、常に新鮮な気持ちを保つことができます。

長期的な結婚生活を維持しやすく、熟年離婚のリスクを大幅に減らすことができます。

<この段階の特徴>

・日常的に「ありがとう」「お疲れさま」「愛してる」を伝える

・パートナーの好きなものを覚えていてサプライズする(そんな大袈裟なものでなくて良い)

・パートナーが困っている時に率先して助ける

・将来について一緒に具体的に話し合う機会を持とうとする

・パートナーの成長や挑戦を応援し、サポートする

すべてにおいて、夫婦ともに「自発的に、能動的に」という姿勢があります。

<第3段階に到達した夫婦の特徴>

お互いが安心して自分らしくいることができ、困難な時期も一緒に乗り越えることができます。

パートナーの幸せを心から願うことができ、長期的な将来を共に描けます。

子どもも両親の愛情を感じて安心していて、家族全体が幸福感に包まれます。

| この「愛情表現の3段階」を理解した上で、さらに重要なのが、次の「愛の言語」の概念です。 |

「こんなに愛しているのに…」:夫婦間の愛情表現の落とし穴

「愛」や「愛情」などという言葉は、誰もが日常的に何気なく使っていますが、それらの言葉の意味合いは人それぞれ異なり、夫婦間でも顕著にすれ違いやすい言葉かもしれません。

<関連ページ>すれ違いの原因の一つは言葉の定義のズレ↓

人は誰でも愛されたいと願う生き物ですが、どのようにされたら愛情を感じるかは千差万別です。

パートナー(夫や妻)がどのような愛情表現を最も必要としているのかを理解していなければ、どんなにあなたが愛情を示しても、それは相手に愛として認識されない可能性があります。

「どうしてこんなに愛しているのに伝わらないの!?」

そんな不満を感じたことはありませんか?

あるいは、

「いつも自分ばかりが愛情表現をしている気がする…」

と感じる一方通行な関係に悩んでいませんか?

それは、あなたとパートナーの「愛の言語」が異なるのかもしれません。

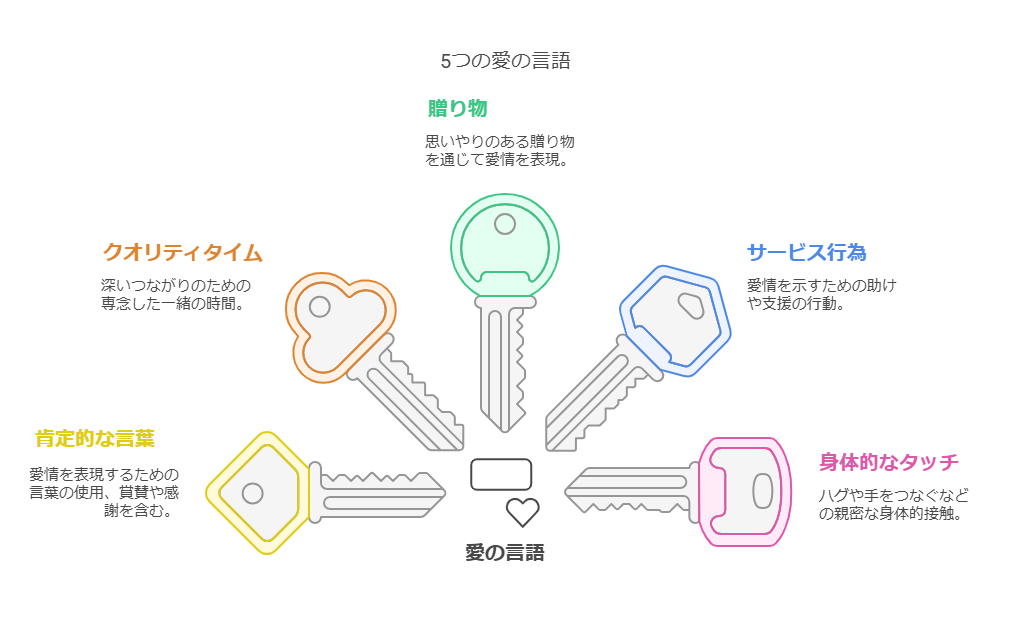

愛の言語とは?:5つの愛情表現のパターン

ゲーリー・チャップマンは、人が愛情を感じる方法は、主に以下の5つのパターンに分けられると提唱しています。

1.肯定的な言葉

・「愛している」「ありがとう」といった言葉による愛情表現です。

・褒め言葉、感謝の言葉、励ましの言葉などが含まれます。

例:「いつも頑張ってくれてありがとう」「あなたの笑顔を見ると、私も幸せな気持ちになるよ」

2.クオリティ・タイム

・二人きりで質の高い時間を過ごすことで愛情を伝える方法です。

・相手の話に耳を傾ける、一緒に趣味を楽しむなどが含まれます。

例:スマホを置いて、ゆっくりとパートナー(夫や妻)の話を聞く、一緒に料理をする、散歩をする

3.贈り物

・プレゼントやサプライズなど、形に残るもので愛情を表現します。

・高価なものである必要はなく、相手を思って選んだものが大切です。

例:特別な日のプレゼント、何でもない日にコンビニのスイーツを買ってくる

4.サービス行為

・相手のために何かをする、手伝いや協力などで愛情を示します。

・料理、掃除、送り迎えなどが含まれます。

例:疲れているパートナーのために夕食を作る、苦手な家事を代わりにする、送り迎えをする

5.身体的なタッチ

・ハグ、キス、手をつなぐなど、身体的な触れ合いによる愛情表現です。

・安心感や親密さを伝える効果があります。

例:朝起きた時にハグをする、寝る前にキスをする、手を繋いで散歩をする

《参考文献・引用》

『愛を伝える5つの方法』

ゲーリー・チャップマン 著 2007 いのちのことば社

「自分が好む愛され方=パートナーが好む愛され方」ではない

私たちが陥りがちなのは、「自分が好む愛され方は、パートナー(夫や妻)も好むだろう」と無意識に感じてしまうことです。

しかし、自分とパートナーが好む愛され方が異なる場合、それは愛情の押し付け(強要)になりかねません。

自分と相手は違う人間だ、ということを改めて意識してください。

また、自分がどのようにされたら最も愛を感じるのかを自覚しておくことは非常に重要です。

自分の「愛の言語」を知っていれば、パートナーに具体的なお願いができるからです。

「言葉で伝えてくれると嬉しいな」「一緒にゆっくり過ごす時間が欲しいな」と、素直に伝えることで、より満たされる愛情を受け取れるはずです。

人それぞれ重要な愛の言語は異なりますが、人によって、それが一つなのか、二つなのか、それともすべてなのか、様々です。

しかし、たくさんのカウンセリングをしてきた中で、ある傾向が見えてきましたので、次にお伝えしたいと思います。

男女間の愛の言語の傾向

たくさんのお客様を見ていると、愛の言語には男女間で興味深い傾向が見られます。

男性は、④のサービス行為で愛情を表現し、またそうした表現を受けたいと思う傾向にあります。

「頼りにされている」「必要とされている」と感じることで、愛情を深く感じるようです。

対して女性は、①の肯定的な言葉や②のクオリティ・タイムで愛情を表現し、またそうした表現を受けたいと思う傾向にあります。

「大切にされている」「理解されている」と感じることで、愛情をより深く感じるようです。

③の贈り物と⑤の身体的なタッチは、個人差はあっても、性差はあまりないように感じます。

| 最も多い男女間のすれ違いのケース | |

|

特に、①の肯定的な言葉と②のサービス行為には性差による傾向が見られ、この違いが夫婦間のすれ違いの大きな原因となることが少なくありません。

|

|

大切なことは、傾向に左右されるのではなく、目の前のパートナー(夫や妻)に関心を持ち、パートナーが欲しい愛情表現を知ることですからね。

いずれにしても、このような傾向を知っておくことで、自分が望むようなリアクションがパートナーからすぐに返ってこなくても、「たまたま愛の言語が合わなかっただけかもしれない」と考えることができます。

「自分自身が否定されたわけではない」と捉えることができ、パートナーへの不要な怒りや恨みに繋がることを防ぐことができるでしょう。

定型発達の人とASD傾向にある人との違い

最後に補足として、定型発達の人とASDの人の違いを記載しておきたいと思います。

どちらが正しいということではなく、それぞれが持つ独特な愛情表現の方法として理解することが重要です。

あくまでも傾向であり、すべての方に当てはまるものではありません。

1. 肯定的な言葉

定型発達の人

具体的な内容よりも、温かい気持ちが込められた言葉を重視し、言葉と一緒に伝わる感情や雰囲気から愛情を感じ取ります。

ASDの人

「素晴らしい」といった曖昧な表現より、「この部分の説明が分かりやすい」「いつも時間通りで助かる」など、事実に基づいた評価を重視します。

言葉の裏を読むより、言われた通りの意味で理解します。

2. クオリティタイム

定型発達の人

会話や一緒に活動することで「質の高い時間」と感じ、お互いに注意を向け合っている状態(関わっている状態)を重視します。

ASDの人

物理的な近さや同じ空間の共有で十分と感じ、それぞれが別々のことをしていても「一緒の時間」と認識します。

相手の存在を意識しているだけ(自己完結)で愛情表現となり、家単位や部屋単位で「同じ場所にいる」ことを重視します。

| ASD傾向にある人の独特な感覚 | |

|

ASD傾向にある人の中には、同じ空間(家または部屋)にいるだけで、コミュニケーションをしている、または愛情表現をしている気になっている人がいます。 結婚して身内になった瞬間に、直接的なコミュニケーションや愛情表現の必要性を感じなくなる人もいます。

このような人は、自分の部屋などに引きこもることも多いですが、家という同じ空間に居るのだからそれでOKと思うようです。 それぞれが違うことをしていても、同じ部屋に居るのならそれでOKと思うようです。

クオリティタイムを求める定型発達のパートナー(夫や妻)にとってはとても寂しいですよね。 そこでどうにか感情的にならずに、それぞれがもつクオリティタイムの意味を伝え合い、理解し合って、二人にとってのベストな状態を見つけていただければと思います。 |

|

3. 贈り物

定型発達の人

相手の好みを推測したりしながら、選ぶプロセスを楽しみ、感情的な価値を重要視します。

単なる物の移動ではなく、気持ちを表現する一つの方法として、贈り物をします。

ASDの人

物質的な価値や実用性や機能性を重視し、相手の特定の興味やニーズに正確に合致したものを選びます。

時に相手の好みではなく、自分の好みを優先させてしまうことがあります。

4. サービス行為

定型発達の人

相手の負担を軽減し、思いやりや配慮を示すシンボルとしてサービス行為を捉えます。

相手の感情的ニーズに応える行動を見返りを期待しない奉仕の精神で行います。

ASDの人

決まったやり方で継続的に相手を支援することを好みます。

例えば、毎日決まった時間に家事を手伝う、相手の趣味に必要なものを定期的に用意するなど、実際に役立つ行動を習慣として続けることで愛情を表現します。

5. 身体的なタッチ

定型発達の人

身体的なタッチを感情的つながりを表現する手段として捉え、ハグやキス、手をつなぐなど多様な方法で、相手の感情に応じた自然で直感的な身体接触を行います。

ASDの人

感覚的な快適さを重視し、予測可能で一定のパターンのタッチを好みます(自分本位で一方的になることも)。

感覚過敏により制限される場合があり、自分からする接触は平気でも、相手から突然触られるのは苦手という場合があります。

<関連ページ>自分本位で一方的なスキンシップには気を付けましょう↓

| ASD傾向にある人の「自分はそうは思わない」 | |

|

ASD傾向にある人は、自分なりに相手のことを思って行動しているにもかかわらず、パートナー(夫や妻)から受容・理解をされないと、「こんなにしてあげているのに…」と特に感じやすいです。

これは、ASDの特性で、自他の境界が曖昧になりやすく、「自分が良いと思うことは相手も良いと思うだろう」と無意識に考えてしまうためです。

例えば、自分にとって快適な環境や行動、あるいは魅力的なプレゼント等が、相手にとっても同じように快適で魅力的なものであると思い込んでしまいがちです。

そのため、相手に「それは必要ない」「そんなことしてくれなくて良い」「やめてくれ」と言われても、「自分はそうは思わない」として平然と相手が嫌なことを続けていってしまいます(まさに最近話題になった「嫌知らず」です)。 「それはいらない」と教えてくれているにもかかわらず、やり続け、自ら嫌われるようなことをし続けてしまうのです。

しかし実際には、人それぞれ好みや価値観や感じ方は異なります。

|

|

まとめ:夫婦の絆を深めるために

夫婦の愛情表現には3つの段階があります。

第1段階の「内面的愛情」、第2段階の「受動的愛情表現」を経て、第3段階の「積極的愛情表現」に到達することが、健全で長続きする夫婦関係の鍵となります。

そして、愛情表現には5つの言語があることを理解しましょう。

肯定的な言葉、クオリティ・タイム、贈り物、サービス行為、身体的なタッチです。

重要なのは、自分が好む愛され方とパートナー(夫や妻)が好む愛され方は異なるということです。

一般的に男性はサービス行為、女性は肯定的な言葉やクオリティ・タイムを重視する傾向がありますが、これはあくまで参考程度に考えてください。

最も大切なことは、パートナーがどの愛の言語を好むのかを日頃から注意深く観察し、そして夫婦で「愛の言語」について話し合うことです。

話し合うこと自体に大きな意味があります。

お互いの感じ方を知り、尊重し合う関係性でいられることこそが、夫婦円満の秘訣と言えるでしょう。

| この記事を書いた人 | |

| 共依存・夫婦問題カウンセラー大村祐輔 9年間で約800人、60分×約13,000回のカウンセリング実績から得た知識や経験を還元できるよう日々尽力しています。 大村の理念は「夫婦問題を解決して終わりじゃない」「離婚して終わりじゃない」「根本からの自己改革」です。 共依存で悩むあなたに「とことん付き合う」の精神で活動しています。 日本学術会議協力学術研究団体 メンタルケア学術学会認定 メンタルケア心理士 資格番号E1607030023 一般社団法人 ハッピーライフカウンセリング協会認定 離婚カウンセラー 会員番号200017 →詳しいプロフィールはこちら | |