【この記事を読んでわかること】

- モラハラを受けた人が抱える「後遺症」は、モラハラ加害者から離れただけでは解決しないこと。

- モラハラの後遺症が、新たな人間関係にも影響があること。

- モラハラの後遺症が、さらなる不幸の連鎖を生み出す可能性があること。

- モラハラの後遺症の具体的な症状

- 共依存の悪循環から抜け出す具体的な方法

モラハラ(モラルハラスメント)を受けた人が抱える「後遺症」は、単に虐待関係が終わっただけでは解決しません。この後遺症は新たな人間関係にも影響し、さらなる不幸の連鎖を生み出す可能性があります。本記事では、モラハラの後遺症の具体的な症状と、共依存の悪循環から抜け出すための具体的な方法をご紹介します。

モラハラの後遺症とは

モラハラとは、言葉や態度による精神的な暴力のことです。

身体的な暴力とは異なり、目に見える傷跡は残りませんが、精神面には深い傷を残します。

この傷は「後遺症」として、モラハラ加害者から離れた後も長く影響を及ぼします。

モラハラの後遺症は、自己肯定感の低下、対人関係における不信感、コミュニケーションの困難さなど、さまざまな形で現れます。

これらの症状は、新しい人間関係を構築する際の障害となり、さらなる不幸を招く可能性があります。

モラハラの後遺症は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に似た症状を示すことがあります。

長期間にわたる心理的虐待は、脳の構造にも影響を与える可能性があるという研究結果もあります。

モラハラホイホイとモラハラメーカー

モラハラを受け続けた結果、モラハラの「被害者体質=共依存体質」になってしまいますが、この体質にはある2つの特徴的なパターンがあります。

それは、モラハラホイホイとモラハラメーカーです。

モラハラホイホイとは

元々モラハラ気質を強く持っている人を引き寄せてしまう人のことです。自分に自信がなく、過剰に他者に合わせようとする傾向(共依存傾向)を嗅ぎつけられてしまうのです。そのため、会う人会う人が元々モラハラ気質を強く持ち合わせている人ばかりになります。

モラハラメーカーとは

元々モラハラ気質を持っていない人にモラハラ気質を芽生えさせ、育ててしまう人のことです。自分に自信がなく、「私が悪いのでは?」と常に自分を責める傾向がある人は、相手のモラハラ気質を無意識に引き出し、強化してしまいます。

このような特徴的なパターンが2つあることをまずは知っておいてください。

そして、「自分にも当てはまるかもしれない」という意識を持ちましょう。

モラハラホイホイとモラハラメーカーの両方を持ち合わせている人は、周りにモラハラ気質の人しかいなくなってしまいますので、早急に改善していきましょう。

ただし、いずれも原因は同じですので、同時に改善されることが多いです。

ご安心ください。

後遺症の具体的な症状

モラハラの後遺症は様々な形で現れますが、特に以下の症状が顕著です。

1.離脱症状

モラハラ被害者にとって意外で困惑する後遺症の一つが、加害者と物理的に離れた直後に起こる離脱症状です。

離婚や別居をした途端に、強い寂しさに襲われたり、自由になれて嬉しいはずなのに、なぜか空虚感を感じることがあります。

そんな加害者を恋しく思ってしまう自分に困惑するのです。

これは、長期間のモラハラによって形成された「トラウマボンド(外傷的絆)」が原因です。

モラハラは、虐待と優しさが不規則に繰り返されるため、被害者の脳は報酬系(ドーパミン)が不安定に刺激され続けます。

これはギャンブル依存症と同じメカニズムで、「いつか優しくしてもらえるかもしれない」という期待が中毒性を生み出すのです。

より具体的には、

- 加害者からの連絡を待ってしまう

- 加害者の近況が気になって仕方がない

- 「戻りたい」という衝動が湧く

- 一人でいることの不安が異常に強い

- 加害者との良い思い出ばかりが蘇る

のように思ってしまいます。

「あんなにひどい目に遭ったのに、なぜ寂しがっているのか」 「やっぱり自分が悪かったのではないか」 「本当は愛されていたのではないか」というような自己否定的な疑念が湧き、せっかく離れた決断を後悔してしまうのです。

この症状は一時的なものであり、時間の経過とともに軽減されるということを覚えておいてください。

離脱症状は正常な反応であることを理解し、一人の時間を有意義に過ごす方法を見つけましょう。

さらに、信頼できる人とのつながりを大切にし、良い思い出の背景にあった支配構造を思い出しましょう。

カウンセリングでは、特にお客様だけではわかりにくい、良い思い出の背景にあった支配構造について整理していきます。

お客様に無理のない対処法を一緒に見つけていきたいと思っています。

例えば、お客様によっては、録音したモラハラの音声を何度も聴くようにしている方もいます。

2. 自分の特性を短所として捉える傾向

モラハラ加害者は被害者の長所を短所として言い換えることがあります。

- 「自分の意見を言える」→「生意気だ」

- 「元気、明るい」→「騒がしい、うるさい」

- 「落ち着いている」→「暗い、とろい」

- 「丁寧」→「要領が悪い」

- 「慎重、協調性がある」→「優柔不断」

このような言い換えを長期間受け続けると、被害者は自分の特性を否定的に捉えるようになります。

これは他の人間関係においても自信を持てなくなる原因となります。

3. 「正解」に対する強迫観念

モラハラ加害者は「こうあるべき」という自分の基準を押し付けることがあります。

例えば、

- 「コップは右手で持つべき」

- 「歩く時は左足から出すべき」

- 「このように遊ぶのは間違っている」

のようなことです。

これらはあくまでも例ですが、このくらいのレベルのことを平然と当たり前のように言ってくる人はいます。

このような「正解」なんてないようなことも、あまりにも言われ続けると、それを一般的な常識と誤認して受け入れてしまうことがあります。

その結果、自分の自然な行動や感覚を失い、「自分が自分でない感覚」に陥ります。

本来は直さなくて良いところを直してしまうことによって、「被害者体質=共依存体質」を強めてしまうので注意が必要です。

4. 常に相手の機嫌をうかがう習慣

モラハラ被害者に共通する特徴として、相手の機嫌が悪いと感じた時に「自分が何か不機嫌になるようなことをしてしまったのだろうか?」と考えてしまう傾向があります。

相手の機嫌と自分とを切り離して考えるのが健全な反応ですが、常に相手の機嫌と自分とを結びつけてしまうのです。

例えば、特徴的な言動の一つが、「私、何かした?」という発言です。

この発言の問題点は、「この人は自分を責める習性がある」という認識を相手に植え付け、モラハラ気質を引き出す可能性を生んでしまう点です。

<関連ページ>認知のゆがみの「個人化」に当てはまります。

健全な人との関係を壊してしまう傾向

モラハラの後遺症が特に問題となるのは、新しい健全な関係を構築しようとする時です。

モラハラ被害から抜け出し、新しい健全な人と関係を築こうとする時、過去の不健全な関係のパターンを新しい相手に投影してしまうことがあります。

新しい健全なパートナー(恋人等)に対して、前の恋人を重ねて見てしまうのです。

例えば、「前のパートナーならこういう時にモラハラをしてきたはずだ」というように、健全な相手に対して失礼な程に警戒してしまうのです。

警戒するだけならまだ良いのですが、その警戒を言葉や行動であからさまに示してしまうのです。

健全な新しいパートナーからすると、「前のモラハラのパートナーと自分を一緒にしないでほしい」「自分のことを信じてくれない。いつまで警戒されないといけないのだろう」という気持ちになります。

このようなことが続けば、どんなに理解のある人でも関係を続けることが難しくなります。

こうして、自分で良い関係を破壊してしまうのですが、自分が関係を壊してしまったと自覚できていれば良いですが、自分が破壊してしまったと思えなければ重症ですし、今後も同じようなパターンを繰り返してしまうでしょう。

自分がしつこく警戒や疑念を示したばかりに、健全な新しいパートナーがなんらかのマイナスな感情表現(信じてくれない怒りや諦め等)をせざるを得なかったのに、それをモラハラだと思ってしまう、ということが起きるのです。

そして「またモラハラ気質の人と付き合ってしまった」と勘違いし、より一層人のことを信じられなくなるという悪循環が生まれてしまうのです。

まるで「自分はモラハラ気質の人としか付き合えない」「自分の周りにはモラハラ気質の人しか寄ってこない」という信念を確認しているかのような行為です。

優しさに対する過度な警戒と関係破壊行動

また、モラハラ被害者の中には、これまで優しくされた経験が乏しいため、相手からの優しさや好意を素直に受け取れない人がいます。

- 「何か裏があるのではないか」

- 「後で何かを要求されるのではないか」

- 「この優しさは偽物なのではないか」

このような優しさへの疑念を抱いてしまうのは、過去に「優しさの後に必ず何かしらの代償を求められた」「優しさが操作の手段として使われた」という経験があるからです。

さらに深刻なのは、この疑念から生じる以下のような「関係破壊行動」です。

- わざと相手を試すような言動をとる(試し行動)

- 些細なことでケンカを吹っ掛ける

- 相手の優しさを受け入れる前に、自分から関係を終わらせようとする

これらは「どうせ裏切られるなら、自分から関係を壊した方がマシ」という防衛機制の表れです。

しかし、このような行動は、本当に優しくて誠実な人を遠ざけてしまいます。

「こんなに優しくされて良いのだろうか」「自分は優しくされるような人ではない」という気持ちから、無意識に関係を壊そうとしてしまうのです。

このようなことをぜひ頭に入れておいてください。

<関連ページ>

回避依存症について

人を敵と見なし、早期に見限ってしまう傾向

モラハラ被害者は、「話が通じない人」との長い付き合いを経験しているため、新しい人間関係においても「この人も話が通じない」と、早期に判断し、同時に敵と見なしてしまう傾向があります。

「あと少し話せば通じるだろう」というかなり手前の段階で、「話が通じない!」と結論づけ、諦めたり攻撃的になったりして、その人との関係を台無しにしてしまう、ということが起きます。

早い段階で決めつけてしまった結果、「この人にはちゃんと(詳細を)話しても意味がない」と判断し、元々話す予定だった詳細の部分を話さずに終わらせてしまう、というようにもなっていきます。

当然相手はその重要な詳細の部分を聞いていないため、(聞いていればわかったであろう人でも)あなたの言っていることがわからない、ということが起きてしまいます。

悪循環です。

「この人も話が通じないのではないか」という疑念なく接していれば、おそらく良い関係を築いていただろう、という人に対して、諦めたり攻撃的になったりして、良い人間関係を築くチャンスを自分で壊してしまう、ということが起きてしまうのです。

このような視点がないと、「世の中話が通じない人ばかりだ!」と思い込んでしまい、あらゆる人の一つ一つの発言や一挙手一投足をマイナスな意味で、かつ被害的に捉えやすくなってしまいます。

また、良い関係を築けないのは自分にも原因があるのかもしれない、という視点が抜けてしまい、他責の人になってしまう可能性が出てきてしまいます。

それこそ、これまで自分が嫌っていたような人(モラハラ加害者、毒親、ASD傾向にある人等)に自分がなってしまうということにもなりかねません。

<関連ページ>話が通じない人と長く居過ぎてしまった人は、ASDやADHDの知識は必須です↓

不安定な人・不誠実な人を選び続けてしまう理由

モラハラ被害者や自己肯定感の低い人は、意識的には安定した誠実な人を求めていても、無意識のうちに不安定で不誠実人を選んでしまう傾向があります。

この傾向の背景としては主に4つ考えられます。

1.不幸慣れ

不安定な環境(例えば毒親育ち)にあまりにも慣れ過ぎているため、安定した環境にかえって違和感を覚えてしまうのです。

そのため、安定した人を目の前にしても、この人と付き合っていくべきだとは思えません。

どんなにそのような人と出会っても、「良い人いないかなぁ」等と言い続けるような人が多いです。

良い人に出会っていることに気が付けないのです。

逆に、不安定で不誠実な人を目の前にすると「ビビッときた!運命の人だ!」と感じ、付き合ってしまいます。

「ビビッときた」というのは、「あ、この人親(あるいは前のパートナー等)と同じモラハラ気質のなじみのある人だ!」という意味だと思ってください。

毒親育ちの人や、モラハラ気質の人と長く付き合った経験のある人、または、いつもモラハラ気質の人ばかりと付き合ってしまう人は、基本的に自分の感覚を信じない方が良いです。

ビビッとくる度合いが大きい人ほどダメだと思った方が良いです。

本能ではなく、なるべく頭(理性と知識)で見定めてください。

2.自己肯定感の低さ

自己肯定感が低いと、「安定した人・誠実な人とは自分は釣り合わない」と思ってしまったり、「こんな素敵な人は自分にはもったいない」というように、相手を必要以上に過大評価してしまう、というところがあります。

不安定な人・不誠実な人といる方が安心できるし、「こんな自分でも役に立てる!」と思えるのです。

単純に、誠実で安定した人のことを気持ち悪く感じてしまうこともあります。

3.一面的な判断①

また、特定の問題がないことだけを基準に相手を選んでしまうという傾向もあります。

親(あるいは前のパートナー)がDVやモラハラをする人だったから、DVやモラハラをしない人を選ぼうとします。

しかし、選んだ人は、DVやモラハラはしないが不倫はする、というようなことが起きるのです。

親(あるいは前のパートナー)が不倫をする人だったから、不倫をしない人を選ぼうとします。

しかし、選んだ人は、不倫はしないが金銭感覚がおかしくて(借金やギャンブル等)苦労させられる、というようなことが起きるのです。

親(あるいは前のパートナー)がギャンブルですぐにお金をなくしてしまう人だったから、ギャンブルをしない人を選ぼうとします。

しかし、選んだ人は、ギャンブルはしないがDVやモラハラをする、というようなことが起こるのです。

今までお金で苦労させられてきたことが多かったから、そもそも「高収入の人を選べば良いんだ」と思ってそういう人を選んだが、すぐにその収入の大部分を使ってしまう人だった、というケースもお客様に多いです。

とにかく何かと不安定さや不誠実さのある人と付き合ってしまうのです。

「DVやモラハラさえしなければ良い」「不倫さえしなければ良い」「ギャンブルさえしなければ良い」という表面的かつ一部分しか見えていないのです。

見ようとしていないということもあるでしょう。

相手の人のベース(例えば人間性)がプラスなのかマイナスなのか、を見ない(あるいは見ることができない)ことが原因です。

4.一面的な判断②

また、人間性(人間レベル)を1~10(1が悪くて10が良い)というように無理矢理表した場合、例えば、前のパートナーが1だった場合、次に表れた恋人候補の人が、2とか3であっても、9とか10に見えてしまう、ということも起きます。

「親や(前のパートナー)よりは良い」とだけで判断し、目の前の人が客観的に1~10のどのあたりなのか、という判断を省いてしまうのです。

比べるにしても、比べる対象(親や前のパートナー)のレベルが低過ぎるのです。

これも、やはり毒親育ちの人や、1~3のような人としか付き合ったことがなく、8~10のような人間性が素晴らしい人を知らない人に多いです。

真の8~10のような人を知らない(接したことがない)ため、実際は2~4の人を8~10に見てしまうのです。

自分が思う8~10のような、人間性において素晴らしいと感じた人以上の素晴らしい人(真の8~10)がいるということを知らない、ということです。

それだけ環境は大切だという話でもあります。

人生において、人間性の素晴らしい人が身近にいて、それが当たり前であることは重要だということです。

瞬発的なコミュニケーションの難しさ

モラハラ被害者や共依存傾向のある人には、「頭に浮かんだことをパッと言葉にできない」という特徴があります。

このような現象は、毒親の顔色をうかがって生きてきた経験や、長期間のモラハラ被害が原因です。

自分の気持ちや意見を表現したとしても、いつも否定されきた、ということも原因でしょう。

このような人は、そもそも自分の気持ちを自分に聞く習慣がないため、自分の気持ちが浮かんでくるのにタイムラグが生じてしまうのです。

自分の気持ちを自分に聞くという、本来あって当たり前のことすら浮かばない人もいます。

仮に自分の気持ちが浮かんだとしても、「自分の考えを言って良いのか」「嫌われないか」という恐れから、発言を躇します。

このような傾向によって、

ワンテンポ遅れの発言

→思ったことをすぐに言えず、タイミングを逃してしまいます。

意図の誤解

→単純な褒め言葉でも、躊躇があると「何か裏があるのでは?」と思われてしまいます。

コミュニケーションの重さ

→軽い会話であっても重く受け止められ、相手にプレッシャーを感じさせてしまいます。

といった、影響が出てきてしまいます。

後遺症から回復するための方法

モラハラの後遺症から回復するためには、以下の取り組みが効果的です。

1. 自分に後遺症があることを自覚する

まず、自分がモラハラの後遺症を抱えている可能性があることを頭に入れておくことが大切です。

上に書かれていることを、何度も読んで理解し、頭の片隅に入れて、「自分に当てはまるところはないか」と探しながら生活することです。

当てはまることに気が付かなければ克服しようがありませんからね。

2. 長所と短所の再評価

モラハラ加害者によって歪められた自己像を修正しましょう。

短所と思っていたものが実は長所である可能性があります。

以下のような言い換えを意識してみましょう。

- 「生意気」→「自分の意見を持っている」

- 「うるさい」→「元気で明るい」

- 「暗い」→「落ち着いている」

- 「要領が悪い」→「丁寧で確実」

- 「優柔不断」→「慎重で協調性がある」

長所と短所は表裏一体ですから、どちらで捉えるかで変わるものです。

モラハラ加害者の捉え方に合わせる必要はありません。

モラハラの加害者こそが、認知がゆがんでいるのですからね。

3. 瞬発的なコミュニケーション力の練習

思ったことをすぐに言葉にする練習をしましょう。

- 一人の時でも、何かを思った瞬間に声に出してみる

- 読書やYouTubeを見ている時等に感想を声に出す

- 安全な環境(カウンセラーや信頼できる友人との会話)で実践する

等です。

4. 人間関係の再構築

過去の経験を現在に投影しない

→新しい人との関係では、過去の不健全な関係のパターンを期待しないよう意識する

早期判断を避ける

→「この人も話が通じない」と早急に結論づけず、コミュニケーションの機会を十分に持つ

関係性の連続性を意識する

→一度のネガティブな出来事で長年の良好な関係をリセットしないよう気をつける

等です。

5. より健全な人を選ぶ力を養う

多角的な視点で人を見る

→特定の一面だけでなく、多角的に、かつその人のベース(人間性等)を見る習慣をつける

自己肯定感を高める

→「自分は健全な関係を作って良い存在に値する」という意識を育てる

→過度に人を過大評価しないようにする

不幸慣れから幸せ慣れへ

→健全で安定した人のそばにできるだけ居るようにしたり、安定した環境に身を置くようにすること

→カウンセリングもその一つとして機能します

まとめ

モラハラの後遺症は、被害者の人生に長期的な影響を与えます。

しかし、その症状を理解し、適切なケアと練習を重ねることで、回復への道を歩むことができます。

自分の持つ後遺症に気づき、それに対処する方法を学ぶことで、より健全で幸せな人間関係を築くことが可能になります。

あなたが今、モラハラの後遺症に苦しんでいるなら、それはあなたのせいではありません。

しかし、その連鎖を断ち切り、より健全な未来を築くための第一歩を踏み出すのは、あなた自身です。

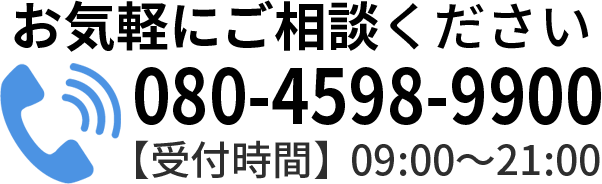

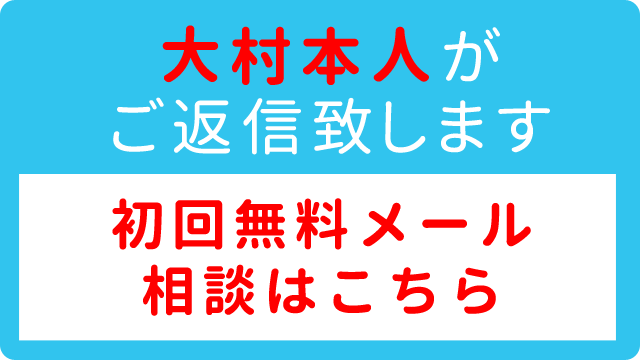

一人で抱え込まずにご相談ください。

回復への道を一緒に歩んでいきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1.モラハラ夫(妻)から離れたのに、なぜこんなに苦しい状態が続くのですか?

A.モラハラの後遺症によるものが多いです。モラハラは関係が終わればすぐ回復するものではなく、精神的なダメージが「後遺症」として残りやすい特徴があります。長期間、否定や支配を受け続けると、安心感の感じ方や人との距離感が歪んでしまいます。例えば、「自由になったはずなのに不安で仕方ない」「一人でいると強い空虚感が出る」といった反応が典型です。終わったはずなのに苦しい自分を責めず、「まだ回復の途中なんだ」と捉えてください。

Q2.元パートナーが恋しくなるのはおかしいことですか?

A.いいえ、決しておかしいことではなく、トラウマボンド(外傷的な絆)と呼ばれる心理状態が関係しています。優しさと攻撃が不規則に繰り返される関係では、脳が強く依存状態になりやすいのです。例えば「ひどいことをされたのに、良かった思い出ばかり浮かぶ」「戻りたい衝動が出る」などが起こります。その気持ちは未練ではなく、脳の回復過程の一部だと理解してください。

Q3.「正解」を気にしすぎて行動できなくなりました

A.モラハラ被害による思考の歪みが影響しています。加害者からの「こうあるべき」という基準を長く浴びると、自分の感覚を信じられなくなります。本来正解のないことでも、間違えたら責められる感覚が抜けなくなります。例えば、「この言い方は間違っていないか」「選択を誤ったら終わりだ」と感じてしまいます。正解探しに疲れているなら、まずは感覚を取り戻す段階です。

Q4.新しい人間関係でも、相手の機嫌を過剰に気にしてしまいます

A.モラハラ後遺症の影響が大きいです。長く機嫌をうかがう関係にいると、「相手が不機嫌=自分のせい」という思考が癖になります。その癖は、相手が健全な人であっても無意識に働いてしまいます。例えば、「私、何かしましたか?」とすぐ口にしてしまうケースがよくあります。その反応は防衛反応なので、まずは気づけたこと自体が大切です。

Q5.モラハラの後遺症は一人でも克服できますか?

A.一人で取り組める場合もありますが、多くの人は途中で認知がズレたまま固定されてしまいます。モラハラの後遺症は、感情ではなく「思考の前提」そのものに入り込むため、自分では正常な判断だと思っていること自体が歪んでいるケースが少なくありません。その状態で一人で考え続けると、反省ではなく自己否定や被害的解釈を強化してしまうことがあります。例えば、「またモラハラな人を選んだ」という結論に至り、本来は修正できる人間関係まで自分で切ってしまうケースです。誰かの視点を借りることは依存ではなく、歪んだ基準を現実に戻すための調整作業です。