HSPは共感力が高い分、相手の感情を自分のことのように受け取りやすく、気づかないうちに共依存の形になって苦しくなることがあります。

- 共依存になりやすい理由(境界線の薄さ/責任感/感情の巻き込まれやすさ/対立回避)

- 「わかってしまう」という思い込みの罠

- HSP特有の共依存パターン(救世主型/感情の受け皿型/完璧な理解者型)

- 職場・家庭で起きやすい具体例(感情の飛び火/親の機嫌を自分のせいにする 等)

- 抜け出すための対処法(境界線/一人時間/NOの練習/自分のニーズ)

といった観点から、HSPと共依存の関係を整理し、繊細さを守りながら健全な人間関係を作るための考え方と実践をお伝えします。

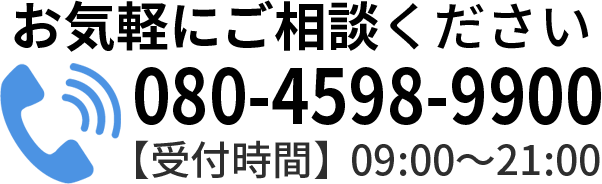

共依存・夫婦問題カウンセラー大村祐輔です。

「相手の機嫌が悪いと自分のせいに感じる」「怒られていないのに職場で心臓がドキドキする」「気づいたら“感情の受け皿”になっている」──そんな状態が続いている方は、まず“何が起きているのか”を言語化するところから始めてみてください。

※本記事は医療的診断を行うものではありません。共依存・夫婦関係の整理を専門とするカウンセラーとして、これまでの相談実績で見えてきた傾向をもとに整理してお伝えします。

HSP(Highly Sensitive Person)とは何か?

HSPは、アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士によって提唱された概念で、生まれ持った気質の一つです。

人口の約15〜20%の人がこの特性を持つとされており、男女問わず見られる特徴です。

HSPは病気や障害ではなく、神経系の感度が高いという生来の特性を指します。

HSPの4つの主要特性「DOES」

HSPの特性は、「DOES」という4つの要素で説明されます。

D(Depth of Processing)- 深く処理する

HSPは情報を深く、徹底的に処理する傾向があります。

表面的な理解で満足せず、物事の本質や背景、関連性まで考える特性があります。

人間関係においても、相手の言葉の裏にある意味や感情を読み取ろうとし、複雑な人間関係のダイナミクスまで理解しようとします。

この深い処理能力は時として、相手が実際には考えていないことまで推測してしまう原因となることがあります。

O(Overstimulation)- 刺激に敏感で疲れやすい

音、光、匂い、人混み、感情的な刺激など、様々な刺激に対して敏感に反応し、疲れやすいという特性があります。

特に人間関係における感情的な刺激に敏感で、相手の怒りや悲しみ、不安などの感情を強く感じ取ってしまいます。

この敏感さが、対人関係において過度に相手に合わせてしまう行動につながることがあります。

E(Emotional Reactivity and Empathy)- 感情の反応が強く、共感力が高い

HSPは他者の感情に深く共感し、まるで自分のことのように感じてしまう特性があります。

相手が悲しんでいるときは自分も悲しくなり、相手が不安なときは自分も不安になってしまいます。

この高い共感力は人間関係において大きな強みとなる一方で、感情の境界線が曖昧になり、共依存関係を生み出すリスクも高めてしまいます。

S(Sensitivity to Subtleties)- 微細な刺激を察知する

HSPは他の人が気づかないような微細な変化や刺激を敏感に察知します。

相手の表情のわずかな変化、声のトーンの微妙な違い、雰囲気の変化などを瞬時に感じ取ります。

この能力により、相手の気持ちの変化を早期に察知できる反面、過度に相手の状態を気にしてしまい、相手の感情に振り回されやすくなってしまいます。

HSPが直面しやすい日常的な課題

HSPの方は日常生活において、いくつかの特有の課題を抱えることが多くあります。

人混みや騒音への対処

ショッピングモールや電車内など、多くの人がいる場所で疲れやすく、長時間そのような環境にいると精神的に消耗してしまいます。

また、他人の会話や生活音などにも敏感に反応し、集中力を保つのが困難になることがあります。

決断に時間がかかる

深く処理する特性により、小さな決断でも多くの要素を考慮してしまい、決断に時間がかかる傾向があります。

レストランでメニューを選ぶ際も、味だけでなく栄養バランス、価格、相手の好み、雰囲気など様々な要素を考慮してしまいます。

批判や評価への敏感さ

他者からの批判や評価に対して非常に敏感で、些細な指摘でも深く傷ついてしまうことがあります。

完璧主義的な傾向も強く、自分に対して厳しい基準を設けてしまいがちです。

感受性の強さ

美しい音楽や芸術作品に深く感動したり、映画やドラマで涙を流したりと、感情の振れ幅が大きい特徴があります。

この豊かな感受性は創造性の源となる一方で、感情のコントロールが困難になることもあります。

HSPの強みと可能性

HSPの特性は課題を生む一方で、多くの強みと可能性も秘めています。

深い洞察力と理解力

物事を表面的に捉えるのではなく、深い部分まで理解しようとする能力は、学習や仕事、人間関係において大きな強みとなります。

複雑な問題の本質を見抜いたり、他者の真のニーズを理解したりする能力に長けています。

創造性と芸術性

高い感受性と豊かな内面世界は、創造的な活動において大きな力を発揮します。

芸術、文学、音楽などの分野で才能を発揮するHSPは多く、独創的で深みのある作品を生み出すことができます。

他者への深い共感と思いやり

HSPの持つ高い共感力は、他者を深く理解し、真摯に寄り添うことを可能にします。

カウンセリングや医療、教育などの分野で、この特性を活かして多くの人を支援しているHSPの方々がいます。

直感力と洞察力

微細な刺激を察知する能力は、優れた直感力として発揮されることがあります。

人の感情の変化を早期に察知したり、環境の変化を敏感に感じ取ったりする能力は、様々な場面で価値を発揮します。

これらのHSPの基本特性を理解することで、なぜHSPが共依存に陥りやすいのか、そしてどのように対処すべきかが、より明確に見えてくるのです。

HSPが共依存に陥りやすい理由

1. 境界線の薄さと過度な共感

HSPの方は、共感力・洞察力・感覚力が高く周囲の影響を受けやすいため、自他を区別する境界線が薄いといえるでしょう。

この境界線の薄さが、HSPを共依存へと導く最も重要な要因です。

境界線が薄いHSPの場合、共感や同調しやすいものの周囲に巻き込まれやすく集中を保つのが難しい状態に陥りがちです。

相手の感情や状況を自分のことのように感じてしまい、相手の問題を解決することに過度に関わってしまうのです。

2. 深い処理能力が生む責任感の重荷

HSPの特徴の一つである「深く処理する」能力は、人間関係においても発揮されます。

相手の表情やわずかな変化から、その人の心の状態を深く読み取り、「自分が何かしてあげなければ」という強い責任感を抱いてしまいます。

この責任感は本来であれば美徳ですが、過度になると相手の問題を自分が解決しなければならないという使命感に変わってしまい、共依存の始まりとなります。

3. 感情の反応の強さと巻き込まれやすさ

人の感情や心の動きを機敏に感じ取り、深く共感できますが、他者に過剰に同調し、相手の気分や感情に強く影響されてしまうのもHSPの特徴です。

相手が落ち込んでいると自分も同じように落ち込み、相手が不安になると自分も不安になってしまいます。

この感情の連鎖が、相手から離れることを困難にし、共依存関係を維持してしまう要因となります。

4. 刺激への敏感さが生む回避行動

HSPは刺激に敏感であるため、対立や摩擦を極度に嫌う傾向があります。

相手との関係に問題があっても、その問題を直視することで生まれる精神的な刺激を避けるため、現状維持を選択してしまいがちです。

このような回避行動が、不健康な関係を長期間継続させる結果を招き、共依存を深刻化させてしまうのです。

「わかってしまう」という思い込みの罠

お客様からいろいろとお話を聞かせていただいていると、HSPの繊細で敏感な感性は、時として「相手はこう考えているに違いない」という過信を生み出してしまうことがあると感じます。

相手の小さな変化や仕草から推測した内容を事実として認識してしまい、実際には相手が全く違った考えを持っていたとしても、それに気づかないまま関係性を築こうとしてしまうのです。

特に問題なのは、この推測を相手に確認することなく、勝手に「当たった(推測に過ぎないものを事実としてしまう)」と思い込んでしまうケースです。

そして、例えば「あの人は私を嫌っているに違いないから離れてあげよう」などと思い、勝手に距離をとろうとするのです。

そういう人に限って「孤独だ」と嘆くことがありますが、自分が勝手に解釈して孤立するような動きをしていることに気づけなくなるのです。

もちろん嫌われている可能性もありますが、過信しているとそれ以外の可能性を考慮できなくなります。

相手が実際には違うことを考えている可能性があっても、それを確認しないことによって、「自分は相手の考えていることをわかってしまう」という自信を深めていってしまう悪循環に気を付けましょう。

HSP特有の共依存パターン

パターン1:「救世主」型共依存

HSPの高い共感力と深い思考力は、時として相手を「救わなければならない存在」として認識させてしまいます。

相手の痛みや困難を自分のことのように感じ、その解決に人生の意味を見出してしまう状態です。

この型の共依存では、HSPは常に相手のニーズを優先し、自分の感情や欲求を後回しにします。

相手が困っていないときには自分の存在価値を見失い、常に相手の問題を探してしまうような状況に陥ることもあります。

パターン2:「感情の受け皿」型共依存

HSPの共感力の高さから、周囲の人々の感情的なはけ口として機能してしまうパターンです。

相手の愚痴や不満を聞き続け、相手の感情を安定させることで関係を維持しようとします。

このパターンでは、HSP自身が感情的な疲労を蓄積していても、相手のニーズを満たすことを優先してしまいます。

結果として、HSP自身の心の健康が犠牲になってしまいます。

パターン3:「完璧な理解者」型共依存

HSPの深い洞察力を活かして、相手を誰よりも理解し、誰よりも寄り添おうとするパターンです。

相手のわずかな変化も見逃さず、常に相手の状態を監視し続けてしまいます。

一見すると理想的な関係のように見えますが、実際には相手の自立を妨げ、HSP自身も相手への依存から抜け出せない状態を作り出してしまいます。

HSPカップル特有の共依存リスク

HSPカップルは尚更、依存が進んでしまう傾向があります。

HSP同士のカップルでは、お互いの敏感さと共感力の高さが相乗効果を生み、より深刻な共依存状態に陥りやすくなります。

相互の感情増幅

HSP同士が恋愛関係になると、お互いの感情が増幅し合う現象が起こります。

一方の不安がもう一方の不安を呼び、些細な問題も深刻な危機として認識されてしまいます。

分離不安の深刻化

恋人がいないと寂しくて何も手につかなくなってしまうという状態が、HSPカップルではより深刻になりがちです。

お互いの存在なしには生活できないと感じ、健全な距離感を保つことが困難になります。

問題解決の回避

良くない関係を改善しようと話し合いをしたくても、お互いに別れる選択肢がないため、結局ウヤムヤになってしまうという状況も、HSPカップルでは頻繁に見られます。

お互いの敏感さゆえに、問題に正面から向き合うことを避けてしまうのです。

具体例:なぜHSCは親の感情に敏感なのか?

HSC(Highly Sensitive Child)とは、HSPの子どもを指します。

彼らは、周囲の環境、特に身近な人の感情や場の雰囲気を非常に敏感に察知する能力に長けています。

そのため、親が仕事のストレスや夫婦間の問題でイライラしていると、そのごくわずかな変化も瞬時に感じ取ってしまいます。

親の感情を「自分のせい」だと思い込むHSCたち

HSCは、親の感情の変化を敏感に察知するだけでなく、その原因を自分の行動と関連付けて考えてしまう傾向があります。

実際には全く関係のないことでも「自分のせい」だと誤解し、不安や自責の念を抱えてしまうのです。

例えば、このような状況でHSCは心を痛めます。

- お父さんの表情がいつもより険しく、声のトーンが少し低いだけで「何か悪いことをしたのかな」と心配になる。

- お母さんが家事をしながらため息をついているのを聞いて、「今日学校で起こった出事を話したから疲れさせてしまったのかな」と自分を責めてしまう。

- 両親の会話が少ない夕食時に、家族全体の重い雰囲気を感じ取り、「自分の成績のことで心配をかけているのかな」と不安になる。

HSCが抱えがちな「自責の思い込み」の悪循環

HSCは、親の感情の原因を正確に把握することができません。

そのため、親の機嫌が悪い時には、直近の自分の行動を振り返り、「きっとこれが原因だ」と推測してしまいます。

しかし、この推測は往々にして間違っており、以下のような「自責の思い込み」を生み出し、悪循環に陥ることがあります。

- 親が疲れている → 自分の世話で疲れさせてしまった

- 親がイライラしている → 自分が何か悪いことをした

- 親が静かにしている → 自分のことで心配させてしまった

- 親の会話が少ない → 自分の存在が家族の雰囲気を悪くしている

このような思い込みが続くと、HSCは常に親の顔色をうかがうようになり、自分の本来の感情や欲求を抑圧してしまうようになります。

見過ごされがちなHSCのストレスとその影響

HSCが家庭で抱えるこのようなストレスは、周囲、特に親からは見過ごされがちです。

その結果、子どもの心身に大きな影響を与える可能性があります。

HSCが抱えるストレスが見過ごされる主な理由は以下の通りです。

子ども自身が「良い子」であろうとする

HSC自身が親との調和を重視するため、自分の不安や心配事を親に打ち明けることをためらいます。

「心配をかけたくない」「お父さんお母さんを困らせたくない」という思いから、一人で抱え込んでしまいがちなのです。

親の認識不足

多くの親は、子どもがこれほどまでに親の感情を敏感に察知していることに気づいていません。「子どもには関係のないこと」と思っていても、HSCは確実にその変化を感じ取り、影響を受けているのです。

ストレスが子どもに与える影響

HSCは、親の感情の波に常にさらされることで、知らず知らずのうちに心身が疲弊していきます。

まるでスポンジのように親の感情を吸収し続けるため、適切なケアがなければ、やがて不安症状や身体症状(例:腹痛、頭痛、不眠など)として現れる可能性もあります。

親が実践すべきHSCへの配慮

HSCが安心して健やかに成長できる家庭環境を作るためには、親の意識的な配慮が不可欠です。

1. 感情の原因を具体的に言葉で説明する

親がイライラしていたり、疲れていたりする時は、「あなたが理由でイライラしているわけではないよ」と明確に伝えることが非常に重要です。年齢に応じた具体的な説明を心がけましょう。

- 幼児期(3-5歳): 「お父さん、お仕事で嫌なことがあったから、ちょっと疲れているの。◯◯ちゃんは何も悪くないよ。」

- 学童期(6-12歳): 「今日は会社で難しい問題があって、お母さんの心が重たくなっているの。君には全然関係ないことだから心配しないでね。」

- 思春期(13歳以上): 「最近仕事のことでストレスを感じていて、少し元気がないかもしれない。でもそれはあなたとは全く関係のないことだから、気にしないでほしい。」

2. 定期的な親子の対話時間を設ける

HSCが日頃感じている不安や疑問を安心して話せる時間を定期的に設けることで、子どもが抱え込んでいる誤解や心配事を早期に解消できます。

子どもが話したがらない場合でも、「何か心配なことはない?」といったオープンな質問を投げかけ、聞く姿勢を見せることが大切です。

3. 親自身の感情コントロールを意識する

完全に感情を隠すことは困難ですが、子どもの前で感情的になることを可能な限り避ける努力が大切です。

もし感情的になってしまった場合は、後で冷静になってから、その感情が子どもとは無関係であることを改めて伝え、必要であれば謝ることも重要です。

4. HSCの特性を深く理解する

HSCがどれほど親の感情を敏感に察知しているかを親が深く理解し、その特性に配慮した接し方を心がけることが何よりも重要です。

HSCに関する書籍や情報を得ることで、より適切なサポートができるようになるでしょう。これらの配慮を通じて、HSCは自分を不必要に責めることなく、親に愛され、守られていると感じながら安心して成長していくことができるようになります。

具体例:HSPが職場で陥る「見えないストレス」の罠

HSPは、その繊細な感性ゆえに、職場で周囲の感情に深く影響を受けやすい特性を持っています。

特に、誰かが感情的に怒っている場面に居合わせるだけで、まるで自分が怒られているかのような強いストレスを感じてしまうことがあります。

この「見えないストレス」こそが、HSPが職場で心身の不調をきたす大きな要因となるのです。

なぜHSPは「感情の飛び火」に弱いのか?

HSPは、他者の感情や場の雰囲気を非常に敏感に察知する能力に長けています。

そのため、たとえ自分に向けられた怒りではなかったとしても、職場で上司や同僚が感情的に声を荒げていると、その場の緊張感やネガティブな感情を「自分のこと」のように受け止めてしまいます。

例えば、

- 上司が部下を叱責している声が聞こえてくるだけで、心臓がドキドキし、胃が締め付けられるような感覚に襲われる。

- 同僚同士の口論を目にしただけで、自分が板挟みになっているような居心地の悪さを感じ、一日中その情景が頭から離れない。

- 職場の誰かが不機嫌な雰囲気を醸し出していると、その原因が自分にあるのではないかと不安になり、必要以上に気を遣ってしまう。

このように、HSPは「自分が直接怒られているわけではない」と頭では理解していても、感情的な衝突や不穏な空気そのものに強いストレスを感じてしまうのです。

このストレスは、明確な原因が見えにくいため、周囲からは「なぜ体調を崩したのだろう」と理解されにくい傾向にあります。

見過ごされがちなHSPのストレス

HSPが職場で抱えるこのようなストレスは、以下の理由で見過ごされがちです。

まず、HSP自身が他者との調和を重視するため、自分の不調やストレスを周囲に打ち明けることをためらいます。

職場の雰囲気を乱したくない、迷惑をかけたくないという思いから、一人で抱え込んでしまいがちです。

また、周囲の上司や同僚は、HSPのこのような繊細な特性への理解が不足していることがほとんどです。

直接的なトラブルが見当たらないのに体調を崩す部下を見て、「一体何が原因なのか?」と困惑し、適切なサポートのタイミングを逃してしまうことも少なくありません。

HSPは、周囲の感情の波に常にさらされることで、知らず知らずのうちに心身が疲弊していきます。

まるでスポンジのように周囲の感情を吸収し続けるため、意識的にデトックスする機会がなければ、やがて燃え尽きてしまう可能性もあるのです。

上司(上の立場の人)が意識すべきHSPへの配慮

HSPの人が働きやすい職場環境を作るためには、特に上司の配慮が不可欠です。

1.感情のコントロールを意識する

上司は自身の感情をコントロールするよう努めましょう。

人間である以上、マイナスの感情を抱くことは避けられないとしても、それを安易に人前で出すのは避けるべきです。

下の立場の人はHSPでなくとも上司の顔色をうかがってしまうものです。

2.自身の振る舞いが与える影響を自覚する

上司は、自分が下の立場の社員からどのように見えているかを常に意識することが重要です。

感情的な言動が、HSPだけでなく他の社員にも強いストレスを与えている可能性があることを理解しましょう。

3.感情的な指導や叱責の場を限定する

感情的な指導や叱責は、可能な限り他の社員に聞こえない場所で行うことが重要です。

HSPは直接関係のない叱責の現場にいるだけで、強いストレスを感じてしまいます。

4.定期的な対話で負担を把握する

定期的な面談などを通じて、HSPの社員が抱える見えない負担を早期に発見するよう努めましょう。

表面的な業務遂行能力だけでなく、精神的な健康状態にも注意を払う必要があります。

5.HSPの特性を理解する

上司や人事担当者がHSPの特性について基本的な知識を持つことで、より適切な配慮や早期対応が可能になります。

これらの配慮を通じて、HSPが安心して能力を発揮できる職場環境を築くことが、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。

HSPが共依存から抜け出すための具体的対処法

1. 境界線の意識的な構築

共依存から脱却するための最も重要なステップは、自分と他者の境界線を明確にすることです。

HSPにとって自然である共感力を適度にコントロールし、相手の問題と自分の問題を区別する練習が必要です。

一日の終わりに「今日感じた感情のうち、自分のものはどれで、相手から受け取ったものはどれか」を整理することから始めましょう。

相手の問題に対して「私にできることは何か、できないことは何か」を明確にし、「相手の感情=自分が対処すべき問題」ではないことを意識的に確認することが重要です。

特に、自分が「わかってしまった」と思い込んでいる相手の気持ちについては、実際に相手に確認を取る習慣をつけることで、思い込みによる一方的な関係性を防ぐことができます。

2. 一人時間の確保と自己との対話

HSPは他者との時間で消耗しやすいため、意識的に一人の時間を作り、自分自身の感情や欲求と向き合うことが重要です。

毎日決まった時間に、静かな場所で自分の感情を整理する時間を設けましょう。

日記を書いて、自分の本当の気持ちを言語化することや、瞑想やマインドフルネスを実践し、自分の内面に注意を向ける習慣をつけることが効果的です。

この時間を通して、相手について「わかってしまう」と思い込んでいることと、実際に確認できている事実を区別することも大切です。

3. 「NO」を言う練習

共依存に陥るHSPの多くは、相手の要求を断ることができません。

小さなことから始めて、断る練習を積み重ねていくことが重要です。

低リスクな状況(不要な勧誘や興味のないイベントへの参加など)で断る練習から始め、徐々に友人関係での小さな要求を断ることに慣れていきます。

最終的には、より重要な関係性での不合理な要求に対して境界線を設けることができるようになります。

この過程では、自分が「相手はきっと傷つくだろう」と勝手に想像していることが、実際には事実と違う場合が多いことに気づくでしょう。

4. 自分のニーズの特定と表現

共依存状態では、自分のニーズが見えなくなってしまいがちです。

まず自分が何を必要としているのかを明確にし、それを適切に表現する練習が必要です。

「もし相手の顔色を気にしなくていいなら、何をしたいか」を定期的に自問し、過去に楽しかった経験や達成感を感じた経験を振り返ることから始めましょう。

自分の価値観や大切にしたいことを明文化することで、相手の気持ちを「わかってしまう」と思い込むことによって見失いがちな自分の本当の気持ちを取り戻すことができます。

HSPの共依存予防:日常的な対策

感情の日記をつける

毎日の感情の変化を記録し、どのような状況で共依存的な反応をしやすいかのパターンを把握します。

特に、相手の感情に引きずられやすい時間帯や状況を明確にしておくことで、事前に対策を立てることができます。

物理的な距離の確保

HSPは相手の感情を物理的な距離に関係なく感じ取ってしまいがちですが、意識的に物理的な距離を作ることで、感情的な距離も保ちやすくなります。

趣味や興味の多様化

相手だけに集中してしまわないよう、様々な趣味や興味を持つことが重要です。

特に、一人で楽しめる活動を増やすことで、相手への依存度を下げることができます。

他の人間関係の維持

一つの関係に過度に集中することを避けるため、複数の健全な人間関係を維持することが重要です。

ただし、HSPの場合は人間関係の数を増やしすぎると疲労してしまうため、質の高い少数の関係を大切にすることがポイントです。

HSPの強みを活かした健全な関係構築

共感力を境界線と組み合わせる

HSPの持つ高い共感力は、適切な境界線と組み合わされることで、真に人を助ける力となります。

相手の気持ちを理解しつつも、その問題を相手自身が解決していく過程をサポートする姿勢が重要です。

深い洞察力を自己理解に活用

HSPの深い洞察力を他者への過度な関心ではなく、自己理解に向けることで、より健全な人間関係を築くことができます。

自分の感情パターンや反応の特徴を深く理解することで、共依存のトリガーを早期に発見できるようになります。

感受性を創造性に転換

HSPの高い感受性を人間関係の問題に向けるのではなく、創造的な活動に向けることで、エネルギーを建設的に使うことができます。

芸術、文学、音楽などの分野で自己表現することは、共依存からの脱却にも効果的です。

まとめ:HSPが自分らしく生きるために

HSPと共依存の関係は複雑で、簡単に解決できる問題ではありません。

しかし、自分の特性を理解し、適切な対策を継続的に実践することで、健全な人間関係を築くことは十分可能です。

重要なのは、HSPであることを恥じたり、特性を抑圧したりするのではなく、その特性を活かしながら健康的な境界線を築いていくことです。

共依存は一人で抱え込む問題ではありません。

必要に応じて専門家の支援を受けながら、自分らしい人生を歩んでいくことが最も大切です。

HSPの皆さんが、自分の繊細さを大切にしながらも、健全で充実した人間関係を築いていけることを心から願っています。

共依存からの脱却は容易ではありませんが、一歩ずつ前進していけば、必ず光が見えてくるはずです。

よくある質問(Q&A)

Q1.HSPはなぜ共依存になりやすいのですか?

A.共感力が高く境界線が薄くなりやすいためです。HSPは相手の感情や雰囲気を深く察知し、無意識のうちに相手の問題を自分の問題として抱え込みやすい傾向があります。特に「相手がつらそう」「自分が何とかしなければ」と感じる状況が続くと、責任感が過剰になりやすくなります。例えば、相手が不機嫌なだけで「自分が悪いのでは」と考え続けてしまうケースです。心が無理をしていないか常に自分の心に耳を傾けてください。HSPの特性そのものが悪いのではありませんが、使い方には注意しないといけません。

Q2.HSPの子ども(HSC)が親に気を遣いすぎるのはなぜですか?

A.親の感情を自分の責任だと感じやすいためです。HSCは親の表情や雰囲気の変化を敏感に察知します。しかし、その原因を正確に理解できず「自分のせい」と結びつけてしまいます。例えば、親が疲れているだけなのに、「自分が迷惑をかけた」と思い込むケースです。これは子どもの問題ではなく、環境との相互作用によるものです。子どもが過剰に気を遣っている場合、大人側のケアが必要なサインでもあります。

Q3.HSPは職場でなぜ疲れやすいのですか?

A.感情的な刺激を無意識に受け取り続けるためです。HSPは自分に向けられていない怒りや緊張感にも強く反応します。そのため、表面上は問題がないように見えても、内側では大きな消耗が起きています。例えば、他人への叱責を聞くだけで一日中気持ちが重くなることがあります。「理由が分からない疲れ」は、HSP特有のストレスかもしれません。周囲に理解されにくい疲れほど、本人は一人で抱え込みがちです。目上の人、立場が上の人は、特に自分の一挙手一投足に気を遣いましょう。

Q4.HSPとアダルトチルドレン(AC)の違いは何ですか?

A.HSPは生まれ持った気質、アダルトチルドレンは育った環境による心理的影響です。HSPは神経系の感度が高いという先天的な特性で、病気や障害ではありません。一方、アダルトチルドレンは、機能不全家族で育ったことによって身についた後天的な思考や対人パターンを指します。愛情に条件がつけられていたり、親の感情に過度に配慮しなければならない環境で育ったことが背景にあります。例えば、健全な家庭で育ったHSPの方は「刺激に疲れやすい」「共感力が高い」といった特性はあっても、自己否定や過剰な我慢、人間関係での恐怖感を必ずしも抱えるわけではありません。一方でアダルトチルドレンの場合、「嫌われないように振る舞う」「自分の気持ちが分からない」といった傾向が目立ちます。ただし現実は、HSPの方がアダルトチルドレンになりやすい傾向があります。HSPの子ども(HSC)は親の感情を敏感に察知するため、機能不全な家庭環境の影響をより強く受けてしまうからです。「HSPでもあり、アダルトチルドレンでもある」という方は少なくありませんし、その場合は両方の視点を踏まえたケアが必要になります。

Q5.HSPと発達障害の違いは何ですか?

A.HSPは生まれ持った気質で、一方発達障害は脳機能の特性に基づく障害で、異なる概念です。HSPは感受性が高いという先天的な気質で、医学的な診断対象ではありません。刺激や感情に敏感で、物事を深く処理する傾向があります。一方、発達障害は脳機能の発達に関連し、医学的な診断基準があります。コミュニケーションや社会性などにおいて、環境を整えても一定の困難さが残ることが特徴です。HSPの方は環境が合えば楽になることがありますが、発達障害の場合は環境調整をしても特性由来の困難が続くことがあります。ただし、疲れやすさや対人関係の生きづらさなど、表面上は共通して見える点もあるため混同されがちです。重要なのは背景の違いです。HSPは感受性の高さによる刺激過多が要因であり、発達障害の場合は、情報の受け取り方や処理の仕方、社会的文脈の理解に特有の偏りや難しさが背景にあります。併存するケースもあるため、どちらかに決めつけず、今の困りごとを見る視点が大切です。