共依存とアダルトチルドレンは似て見えて、苦しくなるポイントが違います。

アダルトチルドレンは「育ちによって身についた生き方のクセ」で、共依存は「誰かとの関係の中でそのクセが発動して苦しくなる状態」です。

- 共依存とアダルトチルドレンの違い(何がどう苦しくなるのか)

- 原因(家庭環境/トラウマ/文化的背景など)

- 特徴とチェックリスト(共依存/アダルトチルドレン)

- 境界線(バウンダリー)が薄いと何が起きるか

- 克服の方向性(自分軸・支援の選び方・進め方)

といった観点から、共依存とアダルトチルドレンについて整理し、苦しさがどこから生まれているのか、そしてどう抜けていけばよいのかを解説していきます。

共依存・夫婦問題カウンセラー大村祐輔です。

「頑張っているのに苦しい」「相手の問題を自分の責任のように背負ってしまう」──そんな感覚が続く方は、まず全体像を整理してみてください。

共依存は、関係の中で自分と他者の境界線が曖昧になり、自分を犠牲にしてまで相手を優先してしまう状態です。

※本記事は医療的診断を行うものではありません。共依存・夫婦関係の整理を専門とするカウンセラーとして、これまでの相談実績をもとに、原因・特徴・回復の軸を整理してお伝えします。

共依存とは?

共依存とは、他者との親密な関係の中で過度に依存し、自分自身のニーズや感情よりも相手のニーズや感情を優先してしまう心理状態や行動パターンのことです。

元々は、アルコール依存症の夫を持つ妻が、アルコール依存症の夫に振り回されて悩まされながらも、尻拭いをしたり、飲酒の継続を助けてしまったりといった世話をすることで自分自身の存在価値を確認する、ということを共依存と呼んでいましたが、現在では様々な人間関係における問題として認識されています。

出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールによる健康障害」(家族への影響についての記述あり)

アルコール依存症があるかないかにかかわらず、また、依存者と共依存者のどちらが夫でどちらが妻であるかにかかわらず、依存する側(依存者)と自分への依存を必要とする側(共依存者)の関係性のことを指すようになりました。

人に対する依存症という広い意味合いで使われています。

※これらの特徴は、精神医学や心理学における一般的な理解に基づいています。

他にも、共依存を表すよくあるものとして、

- 自分の価値や評価を相手に委ねてしまう

- 自己犠牲が最大の愛情表現

- 相手が幸せでないと自分の幸せを感じられない

- 相手の問題は自分が解決しなければならない

- 他者をコントロールすることで安心感を得る

- 自分のことは後回しで誰かを救いたくてたまらない病

などがあります。

共依存と本当の愛の違いとは

共依存と本当の愛の違いについて、よく質問を受けます。

確かに、このテーマは非常に難しいものです。

なぜなら、共依存という概念自体が抽象的であり、白黒はっきりと線引きできるものではないからです。

それでもあえて違いを示すのならば、

相手が自分で立ち上がろうとする力を奪っているかどうか、

が一つのポイントになるでしょう。

相手に求められたことをすべてその通りにやってしまうことで、本来なら相手自身が成長する機会を奪ってしまう場合、それは共依存の傾向が強いと言えます。

逆に、必要以上に手を出さずに、相手が自分でやれるように見守る姿勢をもっている場合、それは共依存ではない可能性が高いでしょう。

また、共依存の特徴の一つとして、「相手に頼まれてもいないのに、勝手に何かを提供する」という行動も挙げられます。

これは、相手のためを思っているようでいて、実は自分本位な愛情です。

つまり、共依存と本当の愛の違いを端的に表すならば、

「自分本位か、そうでないか」

ということになるでしょう。

ただし、共依存が成り立つには依存する側の存在も必要です。

もし、誰かにすべてを与えられることを「本当の愛」だと感じてしまうなら、その与えられる側の人自身も依存的な傾向があると言えます。

愛情と共依存は紙一重ですが、本当の愛は「相手の成長を支えつつ、互いに自立している関係」ではないでしょうか。

共依存の原因

共依存には様々な原因がありますが、多くの場合、幼少期の家庭環境が大きく影響しています。

例えば、親が過干渉であったり、逆に無関心であった場合、子どもは「自分が頑張らないと愛されない」と感じるようになります。

このような経験が、大人になってからも人間関係に深刻な影響を及ぼすのです。

家庭環境による影響

機能不全家族で育った経験は、共依存の最も重要な要因の一つです。

親が精神疾患や発達障害を抱えていた場合、子どもは早い段階から親の世話をする役割を担うことになります。

また、家庭内で感情表現が制限されていたり、年齢にそぐわない過度な責任を負わされていた場合も、「自分が何とかしなければ」という思考パターンが形成されます。

トラウマ体験の深い傷

幼少期の虐待やネグレクトは、愛着形成に重大な問題を引き起こします。

愛着障害を抱えた子どもは、安心感を得るために過度に他者に尽くすようになったり、逆に見捨てられることを極度に恐れるようになります。

重大な喪失体験も同様に、「大切な人を失わないため」に自分を犠牲にしてでも相手につくすという行動パターンを生み出します。

社会的・文化的な背景

日本の文化的背景も共依存の形成に影響を与えています。

自己犠牲や他者優先を美徳とする価値観は、一見美しく見えますが、度を越すと共依存的な関係を生み出します。

特に性別役割に関する社会的期待は強く、「良い妻」「良い母親」であるためには相手に尽くすべきだという思い込みが、共依存を助長することがあります。

また、「完璧な関係」についての非現実的な理想も、現実の人間関係で共依存パターンを生み出す要因となります。

これらの要因は単独で作用するのではなく、複雑に絡み合って共依存という心理状態を形成します。

重要なのは、これらが決して個人の「弱さ」や「性格の問題」ではなく、環境や経験によって学習された適応戦略だということです。

<関連ページ>

・愛着障害が引き起こす共依存の仕組み

・母娘問題:毒親からの脱却

共依存チェックリスト

それでは、共依存とアダルトチルドレンについてチェックリストを使って、特徴を見ていきましょう。

当てはまる数が多いほど、関係の中で自己犠牲が強くなっている可能性があります。

※チェックリストは目安です。数だけで決めつけず、困りごとが続いているかも合わせて見てください。必要なら、状況を一緒に整理することもできます。

- 1.自分を犠牲にしてまでも相手の世話をする

- 2.自分の存在価値を相手の世話をすることで確認しようとする

- 3.相手が自分一人でできるようなことまでも先回りしてやってあげてしまう

- 4.世話をできる人を絶えず探し求めている

- 5.意識的にまたは無意識的に相手を世話できる状態に陥れて支配する

- 6.頼まれてもいないのに人を助け、見返りを求めてしまう

- 7.いつも頼ってくれていた人が自立したり他の人を頼るようになると落ち込む

- 8.困っている人を見ると放っておけない

- 9.自分が我慢すれば事はおさまると思ってしまう

- 10.自立(安定)した人よりも依存的な(不安定な)人に魅力を感じる

- 11.相手に見捨てられることに過度に恐怖を感じる

- 12.相手に嫌われたくないために我慢をし、ストレスを溜める

- 13.自他の境界線が薄く、相手の感情が自分の感情であるかのように感じる

- 14.自分の気持ちを後回しにして、相手の気持ちを優先する

- 15.自分の気持ちが出てくるのにタイムラグが生じる

- 16.大事なことを自分で決められず、相手に委ねる

- 17.何かを与えないと愛されないと思ってしまう

- 18.何かを与えられると何かを返さないといけないと思ってしまう

- 19.相手の否定的な言動や行動の理由が自分にあると感じてしまう

- 20.愛情と執着を取り違えてしまう

このように、共依存においては、自分の気持ちは押し殺されて表に出てきません。

むしろ、相手の気持ちを優先することに慣れきっていて、自分の気持ちが本当はどんなものなのかさえ分かっていないことがあります。

自分以外の誰か、がいないと自分の存在を確認できません。

チェックリストは、自分ひとりだと気づきにくい項目が多いです。

実際にカウンセリングで一緒に確認していくと、ご本人は「当てはまらない」と思っていた内容が、話を聞くうちに「やっぱり当てはまりますね」と整理できることも少なくありません。

もし自身の判断に少しでも不安がある場合は、ひとりで抱え込まずご相談くださいね。

メサイアコンプレックスとは

このように、困っている人を自分が犠牲になって助けることでアイデンティティを見出す人のことをメサイアコンプレックスと言います。

メサイアとは「メシア(救世主)」という意味です。

自己肯定感が低い人を助けることで自分の低い自己肯定感を上げようとします。

常に困っている人を必要とするので世話ができる人を探します。

問題のない人は避け、問題のある人を好みます。

例えば、親がアルコール依存症ですと、パートナー(夫や妻)にアルコール依存症の人を選んでしまう確率が高いのはそのためです。

必然的に、結婚相手も問題のある人であることが多く、自分が世話できる許容を超え、離婚という結果になることが多いです。

世話ができる人を必要としながら、世話ができる人に飲まれてしまいます。

また、その人の問題の根本を改善しないようにします(ただし本人は改善してあげているつもりです)。

メサイアコンプレックスの人と一緒にいると、助けられる側の問題が悪化することがあるのはそのためです。

完全に改善してしまうと自分の出る幕がなくなるからです(ただしこれは無意識です)。

このように、気持ちと行動に矛盾をはらんでいます。

「世話をする」ということは、自分自身でも、そして周囲からも善いこととして見えるだけに気付きにくい厄介な問題です。

アダルトチルドレンとは

アダルトチルドレンとは、Adult Childeren of Alcoholics(ACoA)が正式名称であり、元々は「アルコール依存症の親の元で育った子ども」のことを指しました。

しかし近年では、アルコール依存症だけでなく、薬物依存やギャンブル依存、児童虐待など、親や家庭環境に問題を抱える機能不全家族の元で育った子どもが成長し、同様の精神的な問題を抱えていたことから、共依存と同様、当初よりも広い意味で使われるようになりました。

アダルトチルドレンは医学的な診断名ではありませんが、機能不全家族で育った経験を持つ方に共通して見られる心理的な特徴を指す言葉として広く用いられています。

大村は深刻に捉えています

アダルトチルドレンは医学的な診断名ではなく、定義の幅がある概念です。

明確に「ここからがアダルトチルドレンでここまでがアダルトチルドレンだ」という線引きが難しいため、該当すると捉える人の割合は、3割~9割と専門家によって見解が変わります。

「非常に多い」「珍しいものではない」という表現もよく使われますね。

また、大雑把に「生きづらさを抱えた人」と表現されることも多いです。

「生きづらい」という言葉がかなりライトなものとして使われるようになってきましたが、アダルトチルドレンの人にとってはとてもヘビーなものです。

本来は、「生きる」という当たり前で特段意識にのぼることのないはずのことが辛いわけですからね。

日常生活の些細なことにまで影響する重大なものです。

日本人の大半がアダルトチルドレンだからと、「みんなそんなものだよね」と軽視せず、「生きづらさ」をライトな言葉として使わず、私自身がふわっとしないよう日々心がけています。

アダルトチルドレンチェックリスト

それでは次にアダルトチルドレンのチェックリストで特徴を見ていきましょう。

当てはまる数が多いほど、生きづらさが習慣として固定されている可能性があります。

※チェックリストは目安です。数だけで決めつけず、困りごとが続いているかも合わせて見てください。必要なら、状況を一緒に整理することもできます。

- 1.自己肯定感が低い

- 2.他人を過大評価し、自分を過小評価する

- 3.自分に自信がなく、自分は生きてて良いのかと疑問を感じることがある

- 4.何か問題が発生すると自分のせいなのではないかと感じる

- 5.自分の意見を主張できない

- 6.頼まれると断ることができない

- 7.相手に「拒否権」(断る権利)があることがわからない

- 8.物事を白か黒か(0か100か)で判断し、グレーゾーンがない

- 9.完璧主義である

- 10.人を敵か味方か、で分けてしまう

- 11.褒められても素直に受け入れることができず、何か裏があるのではないかと感じる

- 12.物事をネガティブに捉える、ネガティブなことを注視する

- 13.他人にどう見られているかを過剰に気にする

- 14.予期しないことが起きるとパニックになる

- 15.幸せなことがあると罪悪感を感じ、その分不幸がやってくると感じる

- 16.相手の言葉を真に受ける

- 17.常に愛情に飢えている

- 18.自分のルールを否定されると「自分自身」を否定されたと感じる

- 19.過度の一般化をしてしまう※

- 20.困ったことがあった時に人に助けを求められない、頼れない

- 21.過去の対人関係から学ぶことができない、人の悪い点を忘れ、良い点ばかり思い出す

- 22.誰かに見られていると、普段の力が発揮できない

- 23.自分の感情(気持ち)がわからない

※過度の一般化とは、「以前そうだったから」という極めて限定的な事例によって、「どうせまたそうに違いない」と結論付けることを言います。

例:「あの人にこの間否定された。次に会った時にも否定されるに違いない」、「Aという意見を否定された。BとCについても否定されるに違いない」等

チェックリストひとつひとつの基盤には、見捨てられ不安や条件付きの愛情で育てられたということが垣間見えます。

自分の軸がなく、常に他人主体で生きているということが根幹にあります。

共依存とアダルトチルドレンの違い

チェックリストを見る限り、共依存とアダルトチルドレンはどことなく似ています。

アダルトチルドレンは、機能不全家族で育ったことによる「性質」を表しています。

その「性質」によって、他者との関わりで不健全な関わりが生まれた場合に、共依存となります。

共依存は相手があっての言葉と言えます。

このように、共依存とアダルトチルドレンを見ていくと、

自分以外の誰かがいるのかいないのかという違いと、

共依存という言葉にはアダルトチルドレンが含まれている、

ということがお分かりいただけるかと思います。

つまり、共依存を治すためには「アダルトチルドレンの性質」を治療することが必須となります。

共依存は、自分以外の誰かが助けを必要としていないにもかかわらず、助けようとし、見返りを求めたり、恨みを抱くという点で、自分だけでなく相手にも多大なストレスを与えてしまいます。

また、相手にとっては、甘えさせてくれる存在でありますが、自立まで妨げられてしまう存在でもあります。

相手が健全な人であれば大きな問題にはなりませんが、元々依存的な人であればそれがさらに助長されることになります。

相手が依存的であればあるほど、自分の存在価値を認めることができることから、より一層共依存関係が強まることになります。

※これらの情報は、現時点での心理学的な理解に基づいています。

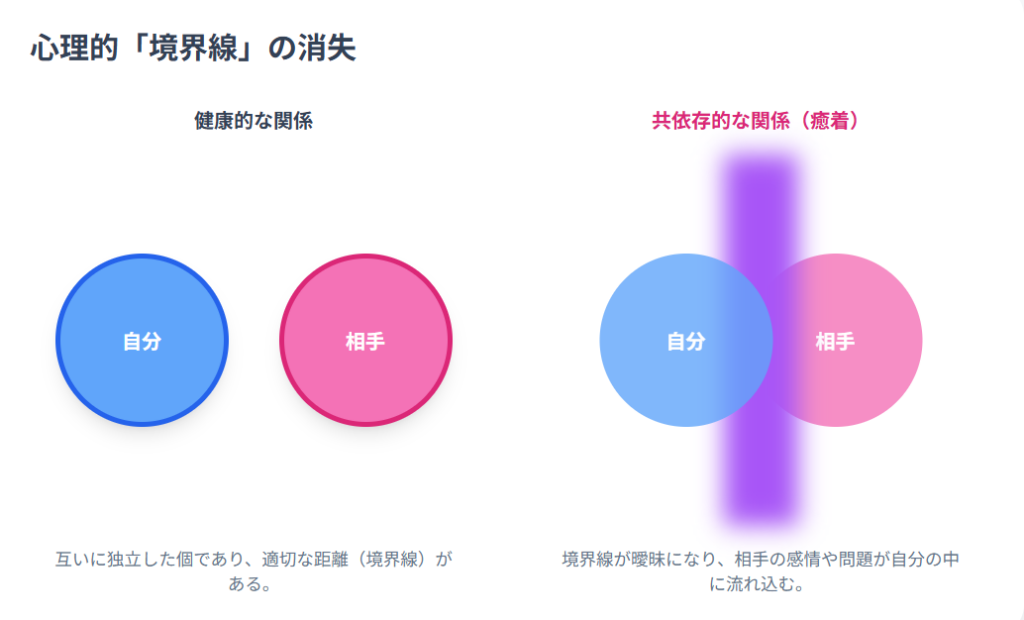

境界線(バウンダリー)の重要性

共依存の克服において、最も重要な概念の一つが「境界線(バウンダリー)」です。

境界線とは何か

境界線とは、自分と他者との間に引く心理的な線のことで、健全な人間関係を築くための基盤となります。

この概念は、自分の感情と他者の感情を区別し、自分の責任と他者の責任を分け、自分のニーズと他者のニーズを明確にするための重要な役割を果たします。

物理的な境界線がわかりやすい例として、自分の家と隣人の家の境界線を想像してみてください。

境界線があることで、お互いのプライバシーが守られ、適切な距離感を保つことができます。

心理的な境界線も同様に、自分と他者の間に適切な距離を保つことで、互いを尊重し合う関係を築くことができるのです。

共依存の人は、この境界線が非常に薄く、時には全く存在しないこともあります。

その結果、他者の感情や問題が自分の中に流れ込み、自分自身を見失ってしまうことになります。

健康な境界線の特徴

健康な境界線を持つ人は、まず自分の感情を正確に認識し、適切に表現することができます。

例えば、相手が怒っている時に、その怒りが自分に向けられたものではないと理解でき、相手の感情に飲み込まれることなく、自分の感情を保つことができます。

また、他者の感情に責任を感じ過ぎないことも重要な特徴です。

相手が悲しんでいる時、共感は示しつつも、その悲しみを解決する責任は相手にあると理解しています。

自分にできることは支援や傾聴であり、相手の感情そのものを変えることはできないし、その必要もないということを理解しているのです。

さらに、健康な境界線を持つ人は、相手を傷つけることなく適切に「NO」と言うことができます。

断ることは相手を拒絶することではなく、自分の限界を認識し、自分を大切にすることだと理解しています。

自分のニーズを大切にできることも、健康な境界線の大きな特徴です。

他者のニーズを優先することはあっても、常に自分のニーズを犠牲にすることはありません。

自分の体調、時間、エネルギーを適切に管理し、自分自身を大切にすることで、結果的に他者にも良い影響を与えることができるのです。

境界線が薄い場合の問題

境界線が薄い人は、他者の感情に過度に影響される傾向があります。

例えば、職場で上司が機嫌が悪いと、それが自分のせいではないかと感じ、自分まで落ち込んでしまいます。

相手の感情と自分の感情の区別がつかず、まるで相手の感情が自分の感情であるかのように感じてしまうのです。

また、自分が本当に何を感じているのかがわからなくなることもあります。

常に他者の感情や反応を優先してきたため、自分自身の感情に注意を向ける習慣がなく、自分の本当の気持ちを認識することが困難になっています。

断ることができないという問題も深刻です。

相手に嫌われることを恐れ、自分の限界を超えてでも相手の要求に応えようとします。

その結果、自分の時間、エネルギー、リソースを枯渇させてしまい、最終的には相手にも迷惑をかけることになります。

他者の問題を自分の問題と感じてしまうことで、本来相手が解決すべき問題に過度に介入し、相手の成長機会を奪ってしまうこともあります。

また、相手の機嫌を常にうかがい、相手の感情に合わせて自分の行動を決めるため、自分らしさを失い、疲弊してしまいます。

これらの問題は、単に性格の問題ではなく、幼少期の経験や学習された行動パターンの結果であることが多く、適切な支援と練習によって改善することが可能です。

共依存を克服するためにできること

共依存のパターンに気づいたとき、「どうしたらいいのかわからない」と戸惑う方も少なくありません。

共依存は一人で抱え込みやすい問題ですが、少しずつ他者との関わり方、自分との向き合い方を変えることで回復が可能です。

<関連ページ>

・共依存克服の第一歩として何ができるのか

自分に合った支援方法を探してみましょう

・共依存に特化した自助グループ(例:ACoA JAPAN CoDA-JAPAN、ACA(アダルトチルドレンの会))

・カウンセリング・心理療法(認知行動療法やバウンダリーのトレーニングなど)

・信頼できる専門書・ワークブックでのセルフワーク

・厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」での支援情報や体験談の確認

・こころの情報サイト「相談し合う・支え合う」

一人では難しいと感じたときは

- 「選択肢が多くて迷ってしまう」

- 「本を読んでもどう進めればいいかわからない」

- 「自分ひとりではなかなか進めない」

- 「頭ではわかっているけれど行動がついてこない」

そんな方のために、私大村は共依存克服のための個別支援プログラム↓をご提供しています。

自分のペースで、でも着実に一歩ずつ進んでいきたい方、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1.共依存って具体的にどんな状態のことを言うのですか?

A.共依存とは、自分の気持ちやニーズよりも相手を優先し続けてしまう関係性のことです。相手の問題や感情を自分の責任のように感じてしまい、「自分が何とかしなければ」と思い込みやすくなります。その背景には、見捨てられ不安や条件付きの愛情で育った経験が関係していることが多いです。例えば、相手が落ち込んでいると自分まで不安定になり、何とか機嫌を取ろうと無理をしてしまうケースがあります。「これっておかしいのかな?」と感じた時点で、その違和感はとても大切なサインです。そのサインを無視し続けるほど、関係は“優しさ”ではなく“消耗”に近づいていきます。

Q2.共依存と相互依存の違いは?

A. 共依存と相互依存は、一見似ているようで全く異なる関係性です。相互依存は、自立した大人同士がお互いを尊重し合いながら支え合う健全な関係です。例えば、夫婦がそれぞれ自立(精神的に・経済的に)していながらも、困った時は素直に「助けて」と言える関係です。相手の成長を心から願い、時には距離を置くことも愛情だと理解しています。一方、共依存は自分の存在価値を相手に依存してもらうことで確認しようとする不健全な関係です。「この人は私がいないとダメ」という状況を無意識に作り出し、相手の自立を妨げてしまいます。表面的には「相手のため」に見えますが、実は自分の不安を埋めるための行動なのです。相互依存では「お互いがより良くなるために」支え合いますが、共依存では「相手に必要とされるために」世話をしてしまう、この違いは非常に重要です。

Q3.愛情と執着の違いは?

A.この質問は本当によく受けます。愛情と執着の境界線は曖昧に見えて、実は明確な違いがあります。愛情は「相手の幸せを心から願う気持ち」です。たとえ自分から離れていっても、相手が幸せならそれで良いと思えます。相手の選択を尊重し、成長を支える気持ちです。一方、執着は「自分の不安を埋めるために相手にしがみつくこと」です。「あなたがいないと私は生きていけない」「私の思い通りになってほしい」という、実は自分本位な感情です。共依存の方は、この執着を愛情だと思い込んでいることが多いのです。「こんなに相手のことを想っているのに」と感じるかもしれませんが、それが相手をコントロールしようとする気持ちから生まれているなら、それは執着です。真の愛情は、相手の自由を認めることから始まります。

Q4.忍耐と我慢の違いは?

A.忍耐と我慢、この違いを理解することは共依存克服において非常に重要です。忍耐は「目的のために自分の意志で選択して耐えること」です。例えば、夫の転職活動中の経済的困窮に対して、「夫の新しいキャリアのために今は我慢しよう」と前向きに受け入れること。終わりが見え、自分も納得している状態です。一方、我慢は「嫌だけど仕方なく受け入れること」です。

夫の浮気やDVを「離婚したら子どもが可哀想だから」と、自分の気持ちを押し殺して耐え続けることです。ストレスが蓄積し、怒りや恨みが生まれます。共依存の方は、この「我慢」を「愛情深い行為」だと勘違いしがちです。しかし、我慢は自分だけでなく、相手や家族全体の健全な成長を妨げてしまいます。真の忍耐は建設的ですが、我慢は破壊的です。自分が今どちらの状態にあるのか、冷静に見つめてみましょう。

Q5.良い自己犠牲と共依存的な悪い自己犠牲の違いは?

A.自己犠牲には確実に「良いもの」と「良くないもの」があります。この区別ができるようになることが、共依存克服の重要なステップです。良い自己犠牲の特徴は、「相手が本当に困っている時の一時的な支援」「相手の成長や自立を最終目標としている」「自分の価値観と一致している(納得している)」「期限や終わりが見えている」「精神的な充実感がある」などです。一方、共依存的な自己犠牲の特徴は、「相手が困っていない時でも先回りして世話をする」「相手の依存状態を維持させようとする」「自分の存在価値を確認するための行為」「際限がない(エンドレス)」「ストレスや怒り、恨みが蓄積する」などです。例えば、子どもが宿題で困っている時に教えるのは良い自己犠牲ですが、毎日代わりにやってしまうのは共依存的です。前者は子どもの学習能力を育てますが、後者は子どもの自立を妨げます。最も重要な判断基準は「相手の自立を促進するか、阻害するか」です。この視点で自分の行動を振り返ってみてください。

Q6. 共依存の人はなぜ境界線が薄くなるのですか?

A.境界線が薄くなるのは、幼少期に自分と他人を分ける経験が十分にできなかったことが関係します。自分の感情よりも親や周囲の感情を優先する必要があった場合、その癖が大人になっても残ります。「相手が不機嫌=自分が悪い」と感じやすいのも、その影響です。例えば、相手の機嫌次第で一日の気分が大きく左右されることがあります。これは性格ではなく、後から学び直すことが可能な部分です。境界線は“相手を切り捨てる線”ではなく、“自分を守る線”だと捉えると取り組みやすいです。

参考文献

信田さよ子(著)『共依存――苦しいけれど、離れられない[新装版]』朝日新聞出版、2023年

緒方 明(著)『アダルトチルドレンと共依存』誠信書房、1995年

ビーティ,M.(著)『共依存症12ステップへのガイド』2016年

厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールによる健康障害」(最終閲覧日:2026年2月1日)